तोड़ दिया अनिल कुंबले का रिकॉर्ड

भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है। आर अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में खेले जा रहे टेस्ट मैच में अपने टेस्ट कॅरियर का 500वां विकेट लिया। भारत के लिए 500 या इससे ज्यादा टेस्ट विकेट चटकाने वाले आर अश्विन दूसरे खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले ये कारनामा महान स्पिनर अनिल कुंबले ने भारत के लिए किया है। 500 या इससे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले अश्विन दुनिया के 9वें खिलाड़ी बन गए। आर अश्विन सबसे कम पारियों में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। श्रीलंका के स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने 144 पारियों में ये उपलब्धि अपने नाम की थी, जबकि आर अश्विन ने 184 पारियों में ये कमाल किया है। हालांकि, उन्होंने महान अनिल कुंबले को पीछे छोड़ दिया है। कुंबले ने ये काम 186 पारियों में किया था, जबकि 500 विकेटों तक पहुंचने में शेन वॉर्न को 201 पारियां लगी थीं। वहीं, ग्लेन मैकग्रा ने 214 पारियों में 500 टेस्ट विकेट निकाले थे। मैचों के लिहाज से भी अनिल कुंबले को अश्विन ने पीछे छोड़ा है। अश्विन ने 98वें मैच में ये उपलब्धि हासिल की, जबकि अनिल कुंबले ने 105वें मैच में ये मुकाम हासिल किया था। मुथैया मुरलीधरन यहां भी शीर्ष पर हैं। उन्होंने 87 मैचों में 500 टेस्ट विकेट निकाल लिए थे। शेन वॉर्न को 108 मैच और ग्लेन मैक्ग्रा को 110 मैच 500 विकेटों के लिए लगे। अश्विन ने राजकोट में जारी तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के ओपनर जैक क्रॉली को आउट करके 500वां विकेट लिया। इतना ही नहीं, सबसे कम गेंदों में 500 टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्ग्रा के नाम दर्ज है। अश्विन इस मामले में दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। मैक्ग्रा ने 25528 गेंदों में, जबकि अश्विन ने 25714 गेंदों में ये कमाल किया था। जेम्स एंडरसन ने 28150 गेंदें 500 विकेट लेने के लिए टेस्ट क्रिकेट में फेंकी, जबकि स्टुअर्ट ब्रॉड ने 28430 गेंद और वेस्टइंडीज के कर्टनी वॉल्श को 28833 गेंदों पर कुल 500 टेस्ट विकेट मिले।

आर अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में चटकाया 500वां विकेट

एनाबेल सदरलैंड ने ठोका महिला टेस्ट क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक

पर्थ । पर्थ में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड ने एक इतिहास रच दिया। शानदार दोहरा शतक ठोककर एनाबेल सदरलैंड ने टेस्ट क्रिकेट में नई ऊंचाइयां छू ली हैं। मैच के दूसरे दिन चाय के समय 200 रन बनाने के बाद एनाबेल सदरलैंड ने महिलाओं के टेस्ट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। लंच ब्रेक के बाद सदरलैंड ने 113 रन से आगे खेलना शुरू किया और थके हुए दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजी आक्रमण पर प्रहार करना जारी रखा और ड्रिंक्स के तुरंत बाद वह 150 के पार पहुंच गईं। 22 वर्षीय विक्टोरियन को कोई रोक नहीं सका और वह आगे बढ़ती रहीं और 200 का आंकड़ा छूने में सफल हो गईं। उन्होंने 248 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया, जो वुमेंस टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज डबल सेंचुरी है। सदरलैंड से पहले ऑस्ट्रेलिया की ही कैरेन रोल्टन के नाम वुमेंस टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज था। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 2001 में 306 गेंदों में डबल सेंचुरी पूरी की थी। इस प्रक्रिया में एनाबेल सदरलैंड दोहरा शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की ऑस्ट्रेलियाई महिला भी बन गईं। सदरलैंड ने इस मैच में 210 रन बनाए और वे ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट में दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज बन गईं।

ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाली दुनिया की नौवीं महिला बनीं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए इस मुकाम पर पहुंचने वाली वे दूसरी महिला क्रिकेटर बन गईं। भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज 200 रन बनाने वाली एकमात्र युवा खिलाड़ी थीं, जिन्होंने 19 साल की उम्र में 214 रन बनाए थे। सदरलैंड इससे पहले नंबर 6 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए दो शतक बनाने वाली पहली महिला बनी थीं।

वसंत पंचमी में दिखे सादगी भरा सौन्दर्य

हावड़ा में है बंगाल का पहला देवी सरस्वती का मंदिर

हालाँकि हम हर साल बसंत पंचमी को बंगाल में सरस्वती पूजा के रूप में मनाते हैं, हर नुक्कड़ और कोने में, हर पैरा में, हर स्कूल और कॉलेज में, माँ सरस्वती आमतौर पर कभी भी किसी मंदिर में निवास नहीं करती हैं, जैसे माँ दुरा, काली, शिव और कृष्ण करती हैं। बंगाल में देवी सरस्वती छात्रों और रचनात्मक लोगों की अधिष्ठात्री देवी हैं। शैक्षणिक संस्थान भी इस दिन को मनाते हैं और अस्थायी पंडाल (अस्थायी उपयोग के लिए बनाया गया एक शेड या कुंज) का निर्माण किया जाता है जहां मूर्ति की पूजा पवित्रता और उत्साह के साथ की जाती है। लेकिन क्या यह अजीब नहीं लगता कि यद्यपि राज्य के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न देवताओं को समर्पित कई मंदिर हैं, लेकिन पूजनीय देवी के लिए एक भी मंदिर नहीं है? यह भले ही अजीब लगे और हममें से अधिकांश के लिए अज्ञात हो, लेकिन वास्तव में देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है, जहां वह इष्टदेव हैं और उनकी प्रतिदिन पूजा की जाती है (‘नित्य पूजा’)। शहर से बहुत दूर नहीं, हुगली नदी के पश्चिमी किनारे पर, एक पत्थर से निर्मित सरस्वती मंदिर है, जो हावड़ा के पंचानंतला रोड के दास परिवार के अनुसार, बंगाल में पहला और संभवतः एकमात्र है।

‘सरस्वती’ नाम का अर्थ है ‘सुंदर’, ‘बहती’ और ‘पानीदार’ और यह प्रारंभिक आर्य सीमा नदियों में से एक के रूप में उनकी स्थिति का संकेत है। सरस्वती नदी, गंगा नदी की तरह, हिमालय से बहती है और उसके जल में स्नान करने वालों के लिए शुद्धि, उर्वरता और सौभाग्य का एक पवित्र स्रोत मानी जाती है। पवित्र नदी, फिर से गंगा की तरह, एक मूर्तिमान देवता के रूप में विकसित हुई। जबकि देवी सरस्वती विद्या, ज्ञान, संगीत और सौंदर्यशास्त्र की हिंदू देवी हैं। उन्हें भारती (वाक्प्रचार), शतरूपा (अस्तित्व), वेदमाता (‘वेदों की माता’), ब्राह्मी, सारदा, वागीस्वरी और पुतकरी के नाम से भी जाना जाता है। वैक के रूप में, वह वाणी की देवी हैं। सरस्वती पहली बार ऋग्वेद में दिखाई देती हैं और बाद के धार्मिक ग्रंथों में, उन्हें संस्कृत के आविष्कारक के रूप में पहचाना जाता है और उचित रूप से, गणेश को कलम और स्याही का उपहार दिया जाता है। वह कला और विज्ञान की संरक्षक और ब्रह्मा की पत्नी भी हैं, हालांकि वैष्णव उन्हें पहले विष्णु की पत्नी मानते हैं। जैन धर्म और कुछ बौद्ध संप्रदायों में भी सरस्वती को विद्या की देवी के रूप में पूजा जाता है।

अब आते हैं बंगाल के एकमात्र सरस्वती मंदिर पर, जो बंकिम पार्क के बगल में और हावड़ा में पंचाननतला रोड से सटे उमेशचंद्र दास लेन पर स्थित है। इसकी स्थापना लगभग एक सदी पहले, 1923 के आसपास की गई थी। अजीब बात है कि हावड़ा के अधिकांश स्थानीय लोगों को भी इस विरासत मंदिर के बारे में जानकारी नहीं है। वास्तव में, अन्य छोटे मंदिरों के अस्तित्व में आने से पहले यह मंदिर राज्य का एकमात्र सरस्वती मंदिर था। उमेशचंद्र दास लेन के मंदिर में एक प्राचीन संगमरमर की नक्काशीदार मूर्ति की प्रतिदिन पूजा की जाती है। यहां कुछ अनोखे रीति-रिवाजों का पालन किया जाता है और उनमें एक विशेष प्रकार का विशाल ‘बताशा’ (चीनी या गुड़ की एक प्रकार की हल्की उत्तल मीठी बूंद) और 108 मिट्टी के बर्तनों में फल चढ़ाना शामिल है।

इस मूर्ति की स्थापना 20वीं सदी की शुरुआत में परिवार के मुखिया उमेशचंद्र दास ने की थी। यह परिवार मूल रूप से बांसबेड़िया का रहने वाला था, जो निचले बंगाल में प्राचीन सप्तग्राम (उर्फ सतगांव) की एक प्राचीन समृद्ध व्यापारिक राजधानी थी। 1537 में, सतगांव के पतन के बाद पुर्तगालियों ने अपना ठिकाना हुगली में स्थानांतरित कर लिया। 1632 में मुगल सेना ने पुर्तगालियों को हुगली से खदेड़ दिया। हुगली पहली अंग्रेजी बस्ती (1651) भी थी जिसे बाद में 1690 में कलकत्ता के लिए छोड़ दिया गया था। उसके बाद यह समृद्ध भूमि मराठों के बार-बार हमलों का निशाना बनी। मराठों (स्थानीय रूप से ‘बारगी’ कहा जाता है) ने अगस्त 1741-मई 1751 के बीच बंगाल पर पांच बार आक्रमण किया, जिससे बंगाल सूबा में व्यापक आर्थिक नुकसान हुआ। अपने कब्जे के दौरान, मराठों के बरगी भाड़े के सैनिकों ने स्थानीय आबादी के खिलाफ नरसंहार किया। एक संस्मरण के अनुसार, शायद पश्चिमी बंगाल और बिहार में लगभग 400,000 हिंदू मारे गए थे। अपने जीवन के डर से, दास परिवार सहित कई निवासी 24 परगना (अब उत्तर 24 परगना के अंतर्गत) में बारासात चले गए। दास 1856 से 1887 तक हावड़ा जिला स्कूल के प्रधानाध्यापक थे और हावड़ा में स्थानांतरित हो गए और पंचानंतला रोड पर वर्तमान घर बनाया। पंचाननतला रोड पर बंकिम पार्क से सटी संकरी गली का नाम उनके नाम पर रखा गया है। उमेश चंद्र एक विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने शिक्षा को प्रोत्साहित किया। उनके सभी चार बेटे और बाद की पीढ़ियों में से कई उच्च योग्य पेशेवर थे जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता से नाम कमाया। उमेश चंद्र ने घर और आसपास सीखने को प्रोत्साहित किया और इसी इरादे से उन्होंने अपने पारिवारिक घर में ‘सीखने की मूर्ति’ स्थापित करने की पहल की।

उमेशचंद्र के बेटे, रनेश चंद्र दास, व्यापार के सिलसिले में राजस्थान चले गए। संगमरमर की मूर्ति को उनके मृत पिता की इच्छा के अनुसार विशेष रूप से तराशा गया था और जयपुर से लाया गया था। उमेश चंद्र न तो मूर्ति देख सके और न ही उस मंदिर की स्थापना कर सके क्योंकि 1913 में उनकी मृत्यु हो गई। मंदिर में लगी एक पट्टिका के अनुसार, 20 मार्च, 1919 को जयपुर से मूर्ति लाए जाने के बाद घर पर ही इसकी पूजा शुरू हो गई। अंततः, उमेशचंद्र के निधन के एक दशक बाद, 28 जून, 1923 को मंदिर की स्थापना की गई। 2001 में इसका बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार किया गया।

मंदिर का शिखर पीले रंग का है। शीर्ष पर धातु के त्रिशूल और चक्र दूर से दिखाई देते हैं। दीवारों के चारों कोने फूलों के आकार के हैं, जिनमें देवी के वाहन चार हंस हैं, जो फूलों के बगल में बैठे हैं। फूलों के नीचे बड़ी वीणा और शंख उकेरे गए हैं। शीर्ष पर सुंदर टेराकोटा जड़ाउ कार्य प्रदर्शित हैं। फूल और ‘कालका’ (एक स्वदेशी रूपांकन) रूपांकन मंदिर की दीवारों को सुशोभित करते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर लोहे की सलाखों वाला एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा है। यह दरवाज़ा एक विशाल लोहे के खंभे पर खुलता है जिसके बाद एक और लोहे का दरवाज़ा है। फिर एक बंद खुला स्थान (‘चटाल’) है। मंदिर की छत लकड़ी की बीम वाली है और मंदिर का प्रवेश द्वार भी ऐसा ही है। मंदिर की भीतरी दीवारों पर भी टेराकोटा की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। देवी की उत्तम मूर्ति गर्भगृह (‘गर्भगृह) का केंद्र बिंदु है। देवता, उनका वाहन, हंस, उनकी वीणा – सब कुछ पत्थर की एक ही शिला से बना है।

सफेद संगमरमर से बनी यह मूर्ति चार फीट ऊंची है। वह अपने बगल में एक हंस के साथ लंबी खड़ी है और अपनी बायीं भूमि पर एक वीणा (एक संगीत वाद्ययंत्र) रखती है। सरस्वती पूजा के दिन, मूर्ति को चमकीले पीले (‘बसंती) रंग की साड़ी में लपेटा जाता है। परंपरागत रूप से, पीला रंग ज्ञान का प्रतीक है और सरसों के खेतों को भी दर्शाता है जो वसंत के आगमन के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे तो पूरे साल भर मूर्ति की पूजा की जाती है, लेकिन सरस्वती पूजा के दिन विशेष व्यवस्था की जाती है। तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं। मंदिर को फूलों, मालाओं और रोशनी से भव्य रूप से सजाया गया है। विस्तारित दास परिवार के सभी सदस्य और साथ ही इलाके के उपासक इस दिन को एक साथ मनाने और देवता की पूजा करने के लिए यहां एकत्रित होते हैं।

(साभार – गेट बंगाल डॉट कॉम)

मां सरस्वती के 5 प्रमुख मंदिर

हम कुछ ऐसे धार्मिक स्थलों के बारे में आपको बता रहे हैं जहां मां सरस्वती की पूजा सालों से की जा रही है। यहां वसंत पंचमी पर जाना अति शुभकारी माना गया है।

वारंगल श्री विद्या सरस्वती मंदिर – यहां हंस वाहिनी विद्या सरस्वती मंदिर में माता सरस्वती की पूजा की जाती है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के मेंढक जिले के वारंगल में स्थित है। कांची शंकर मठ मंदिर का रखरखाव करता है। इसी स्थान पर अन्य देवी-देवताओं के मंदिर जैसे श्री लक्ष्मी गणपति मंदिर, भगवान शनीश्वर मंदिर, और भगवान शिव मंदिर निर्मित हैं।

पुष्कर का सरस्वती मंदिर – राजस्थान का पुष्कर जहां अपने ब्रह्मा मंदिर के लिए मशहूर है, वहीं विद्या की देवी सरस्वती का भी प्रसिद्ध मंदिर है। यहां सरस्वती के नदी रूप के भी प्रमाण मिलते हैं और उन्हें उर्वरता व शुद्धता का प्रतीक माना जाता है।

श्रृंगेरी मंदिर – स्थान का शारदा मंदिर भी अत्यंत लोकप्रिय है। इसे शरादाम्बा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञान और कला की देवी को समर्पित, शरादाम्बा, दक्शनाम्नाया पीठ को आचार्य श्री शंकर भागावात्पदा द्वारा 7 वीं शताब्दी में बनाया गया था। किंवदंतियों के अनुसार, 14 वीं शताब्दी के दौरान इष्टदेव की चंदन की प्राचीन प्रतिमा को सोने और पत्थर से अंकित कर प्रतिस्थापित किया गया था।

पनाचिक्कड़ सरस्वती मंदिर – यह मंदिर पनाचिक्कड़ केरल में स्थित है, ये केरल का एकमात्र मंदिर है जो देवी सरस्वती को समर्पित है। इस मंदिर को दक्षिण मूकाम्बिका के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर चिंगावनम के पास स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर को किझेप्पुरम नंबूदिरी ने स्थापित किया था। उन्होंने इस प्रतिमा को खोजा और इसे पूर्व की तरफ मुख करके स्थापित किया । पश्चिम की तरफ मुख करके एक और प्रतिमा की स्थापना की गई लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। प्रतिमा के पास एक दीया है जो हर वक्त जलता रहता है।

श्री ज्ञान सरस्वती मंदिर – सरस्वती के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिरों में से एक, यह आंध्र प्रदेश के अदिलाबाद जिले में स्थित है जिसे प्रसिद्ध बासर या बसरा नाम से बुलाया जाता है। बासर में, देवी ज्ञान सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हैं, इनके द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है। यह मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद ऋषि व्यास शांति की खोज में निकले। वे गोदावरी नदी के किनारे कुमारचला पहाड़ी पर पहुंचे और देवी की आराधना की। उनसे प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें दर्शन दिए। देवी के आदेश पर उन्होंने प्रतिदिन तीन जगह तीन मुट्ठी रेत रखी। चमत्कार स्वरूप रेत के ये तीन ढेर तीन देवियों की प्रतिमा में बदल गए जो सरस्वती, लक्ष्मी और काली कहलाईं।

मैहर का शारदा मंदिर – मध्यप्रदेश के चित्रकूट से लगे सतना जिले में मैहर शहर की लगभग 600 फुट की ऊंचाई वाली त्रिकुटा पहाड़ी पर मां दुर्गा के शारदीय रूप देवी शारदा का मंदिर है। मां मैहर देवी के मंदिर तक पहुंचने के लिए 1063 सीढ़ियों तय करनी पड़ती हैं। महावीर आल्हा और उदल को वरदान देने वाली मां शारदा देवी को पूरे देश में मैहर की शारदा माता के नाम से जाना जाता है।

संवेदना के नम धरातल से जीवन की मरुभूमि को सिंचित करती हैं ज्ञान की देवी

सृजन की चमकीली रोशनी से ओतप्रोत शुभजिता के 8 वर्ष…

वसंत आ चुका है…वसंत पंचमी के साथ ही वातावरण एक अनूठे रंग से सज जाता है । वसंत से विद्या और ज्ञान के साथ प्रेम का गहरा सम्बन्ध है क्योंकि अगर दोनों को गहनता से समझा जाए तो दोनों एक दूसरे का द्वार खोलते हैं । ज्ञान हो तो हम प्रेम की भाषा को समझने लगते हैं और सृजन की वाणी बोलने लगते हैं और प्रेम हो तो ज्ञान होता है संवेदना का, सहानुभूति और असीम सृष्टि के सौन्दर्य का । यह भाषा कला, संगीत और साहित्य की है और इसका लक्ष्य है मानवता का मार्ग । 2024 में वैलेंटाइन डे और सरस्वती पूजा एक साथ पड़ रहे हैं पर ये हमें समझने की जरूरत है कि आप प्रेम के नाम पर जिस लस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, वह लास्ट नहीं करता, अर्थात टिकता नहीं है। प्रेम बंधन नहीं है, मोह नहीं है, कारावास नहीं है…वह बंधन से मुक्त करता है और होता भी है..प्रेम मुक्ति है…खुद को जर्जरताओं से मुक्त करना और दूसरों के लिए बोझ या बंधन ना बंधना है । अगर आप प्रेम के नाम पर अपनी असुरक्षा का भार किसी और पर डाल रहे हैं…बांधने के नाम पर किसी से कुछ छीन रहे हैं तो याद रखिए कि यह आप जो कर रहे हैं, वही आपके पास लौटकर आने वाला है…प्रेम शरीर भर ही नहीं, उससे आगे की चीज है जो हमें अपने लक्ष्य ,उद्देश्य के प्रति और समर्पित और गम्भीर बनाता है..अगर आपका प्रेम आपको भटका रहा है तो ठहर जाइए…ये और कुछ भले ही हो…प्रेम तो नहीं है …पुस्तकों के साथ पुस्तकों की बात…और वाणी प्रवाह की शुरुआत..आपके लिए।

शुभजिता डॉट कॉम आठवें वर्ष में प्रवेश कर रही है और अब तक 1 मिलियन आगंतुक इस वेबसाइट पर आ चुके हैं। यूट्यूब चैनल पर भी 500 सदस्य हो चुके हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है…8 वर्षों में अपराजिता से शुभजिता की यह यात्री सृजनात्मक और रोमांचक रही है। किसी अंधी दौड़ से अलग..अपनी सीमाओं को पहचानते हुए, सामर्थ्य के दम पर सम्भावनाओं के द्वार खोलते हुए…भले ही हम कुछ अनोखा न कर रहे हैं मगर एक ऐसी राह पर तो जरूर चल रहे हैं जहाँ से सृजनात्मकता की राह और चमकीली हो रही है । आप सभी का आभार…यह स्नेह बना रहे सदैव की तरह ।

नहीं रहीं प्रो. प्रेम शर्मा

कोलकाता । कोलकाता के साहित्यिक एवं अकादमिक जगत में अपनी विशेष पहचान रखने वाली प्रो.प्रेम शर्मा का निधन शुक्रवार की रात 9.40 पर कोलकाता स्थित उनके आवास पर हुआ। वे 75 वर्ष की थीं और लंबे समय से असाध्य रोग से पीड़ित थीं। प्रो. प्रेम शर्मा ने सेठ सूरजमल जालान बालिका विद्यालय में ही 40 वर्षों तक अध्यापन किया और लंबे समय से वे निस्वार्थ साहित्य साधना करती आ रही थी । अब तक उनकी तीन रचनाएँ प्रकाशित हो चुकीं हैं।साहित्य सृजन के साथ -साथ वे समाज सेवा में सक्रिय रही हैं। 2022 में शुभ सृजन नेटवर्क द्वारा उनको प्रथम सृजन सारथी सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया था । अपने व्यक्तिगत जीवन में वे बेहद जुझारू प्रवृत्ति की थीं । विनम्र, हँसमुख तथा परोपकारी प्रो.शर्मा अपने इन्हीं गुणों के कारण अपने विद्यार्थियों एवं सहकर्मियों के बीच सदैव लोकप्रिय रहीं।अपने पीछे वे पति-पुत्र-पुत्री समेत भरा-पूरा परिवार छोड़ गयी हैं।

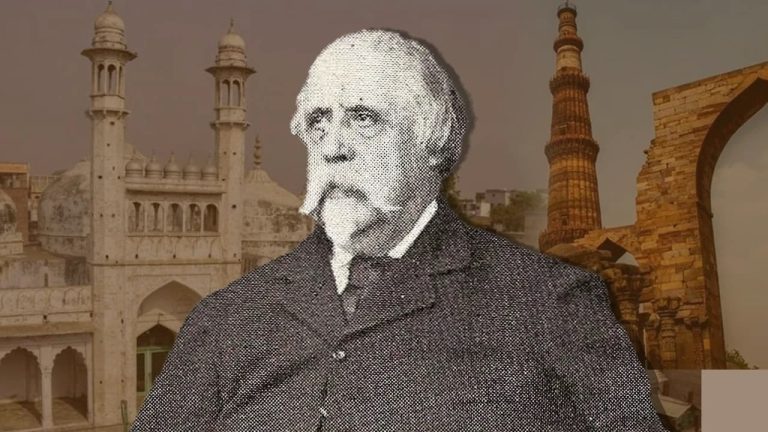

जानिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कहानी

राम मंदिर का मुद्दा हो या ज्ञानवापी मस्जिद, इन सब ऐतिहासिक मामलों में एक सरकारी विभाग मौजूद रहा है. वो है संस्कृति मंत्रालय के अधीन आने वाला आर्केलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई)। यह विभाग 3 हजार से ज्यादा स्मारकों की देखभाल कर रहा है।

इतिहास के कई दबे हुए रहस्य सामने लाने वाले एएसआई का इतिहास काफी रोचक रहा है। आर्केलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में हुई थी। 163 सालों से काम कर रहे इस विभाग के द्वारा पेश किए गए साक्ष्य को सुप्रीम कोर्ट में भी काफी महत्व दिया जाता है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एएसआई अपनी स्थापना के 4 साल बाद ही कंगाल हो गया था. आइए आज जानते हैं इसका इतिहास –

एशियाटिक सोसायटी – आर्केलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की शुरुआत सर विलियम जोन्स के प्रयासों से हुई थी। सर विलियम ने पुरातत्वविदों के एक समूह को इकट्ठा करके 15 जनवरी 1784 को कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी स्थापना की। इन पुरातत्वविदों ने भारत के विभिन्न हिस्सों के स्मारकों का सर्वेक्षण किया, जिसका सार 1788 में एशियाटिक रिसर्च नामक एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ।

एशियाटिक सोसायटी ने हिंदुस्तान में पुरातत्व की पहल की शुरूआत की थी। इस समूह ने प्राचीन संस्कृत और फारसी ग्रंथों के अध्ययन को भी बढ़ावा दिया। सोसायटी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को समझना था। इस सोसायटी के शुरुआती सदस्यों में चार्ल्स विल्किंस भी थे. चार्ल्स विल्किंस ने ही 1785 में भगवद गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया था।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन – भारत में आर्केलॉजिकल सर्वे की पैरवी करने में अलेक्जेंडर कनिंघम का अहम योगदान था। कनिंघम ने जेम्स प्रिंसेप के साथ काम किया था। उन्होंने पूरे भारत में स्तूपों की खुदाई की और बौद्ध स्मारकों का विस्तृत सर्वेक्षण किया। कई खुदाई में तो कनिंघम ने अपना खुद का पैसा लगाया था। हालांकि, बाद में उन्हें अहसास हुआ कि पुरातात्विक खुदाई और भारतीय स्मारकों के संरक्षण की निगरानी के लिए एक स्थायी संस्था होनी चाहिए। तब 1848 में पहली बार आर्केलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बनाने की योजना बनायी गयी मगर ब्रिटिश सरकार ने इस प्लान को खारिज कर दिया। जल्द ब्रिटिश सरकार की कमान बदली और लॉर्ड कैनिंग भारत के गर्वनर-जनरल नियुक्त हुए। उन्होंने पुरातात्विक इकाई को मंजूरी दे दी. इस तरह साल 1861 में पहला बार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन हुआ. कनिंघम को इसका प्रमुख बनाया गया. लेकिन पैसों की कमी के कारण 1865 और 1871 के बीच सर्वेक्षण को निलंबित कर दिया गया।

पूरे देश में चलाया गया अभियान – साल 1871 में सर्वेक्षण को एक अलग सरकारी विभाग के रूप में पुनर्जीवित किया गया। इस बार कनिंघम ने डायरेक्टर जनरल का कार्यभार संभाला। विभाग का काम था ‘पूरे देश में एक संपूर्ण खोज करना, और उन सभी वास्तुशिल्प और बाकी अवशेषों का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड और विवरण तैयार करना जो या तो अपनी प्राचीनता के लिए उल्लेखनीय हैं, या उनकी सुंदरता या उनकी ऐतिहासिक महत्वता। ’ कनिंघम ने काफी सारी ऐतिहासिक खोज की जिनमें अशोक की अखंड राजधानियां, गुप्त और उत्तर-गुप्त काल की वास्तुकला के नमूने, भरहुत का महान स्तूप, संकिसा, श्रावस्ती और कौशांबी जैसे प्राचीन नगरों की पहचान शामिल हैं. कनिंघम के रिटायर होने के बाद अगले कुछ सालों तक गठन में काफी अव्यवस्था रही और सर्वेक्षण रिपोर्टों का प्रकाशन भी लगभग समाप्त हो गया।

नए युग की शुरुआत – आखिरकार, लॉर्ड कर्जन ने 1901 में सर्वेक्षण को पूरी तरह से केंद्रीकृत कर दिया। जॉन मार्शल को नए डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। इसे भारतीय पुरातत्व में एक नए युग की शुरुआत बताई जाता है। जॉन मार्शल की अगुवाई में ही लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। 1924 में यह एक बहुत बड़ी खोज थी. वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की चार सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। यह खोज प्राचीन दुनिया को लेकर हमारी समझ में एक बड़ा बदलाव लेकर आई। पुरातत्वविदों ने पाया कि प्राचीन शहर होते हुए भी वहां अच्छी तरह से निर्मित घर और सड़कें थीं। इन सब से पता चला कि दक्षिण एशिया में एक समय अत्यधिक विकसित संस्कृति रहती थी जिसके बारे में पहले जानकारी नहीं थी।

भारत के बाहर भी करता है काम – आजादी के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्र में काफी प्रगति और विकास देखा गया। राज्यों और शहरों को अलग-अलग सर्किल यानी मंडलमें बांटा गया। बड़े क्षेत्रफल वाले राज्यों में अक्सर दो या तीन सर्किल वहां के स्मारकों की सुरक्षा का काम देखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में अभी 37 सर्किल 3,695 से ज्यादा स्मारकों की देखभाल कर रहे हैं। एएसआई ने भारत के बाहर भी कई देशों में स्थलों की खुदाई की है और स्मारकों का रख-रखाव का काम किया है. 1986 और 1992 के बीच 12वीं शताब्दी के अंगकोर वाट मंदिरों का संरक्षण इसका बेहतरीन उदाहरण है। एएसआई ने ता प्रोम मंदिर में सुधार किया था जो अंगकोर क्षेत्र के मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।

राजस्थान में अधिकारी अब काजू बादाम नहीं चने ही खाएंगे

जयपुर। राजस्थान में गहराते वित्तीय संकट का असर अब साफ नजर आने लग गया है. राजस्थान में सरकारी कार्यालयों की होने वाली सभी बैठकों में अब अधिकारी-कर्मचारी महंगी मिठाइयों के साथ साथ समोसा, कचौरी या अन्य कीमती तथा जायकेदार नाश्ता का स्वाद नहीं ले पाएंगे। कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी कर समोसा, कचौरी और मिठाइयों के साथ साथ महंगे बिस्किट के उपयोग पर भी रोक लगा दी है। इस रोक की शुरुआत प्रदेश के महकमों को नियंत्रित करने वाले सचिवालय की बैठकों से की गई है।

शासन सचिवालय के विभाग के मुखिया अधिकारियों की ओर से सचिवालय समिति कक्ष -1 और समिति कक्ष -2 के साथ साथ सभी प्रकार की बैठकों में सिर्फ चने, मूंगफली और मल्टीग्रेन बिस्किट ही परोसने के आदेश जारी किए गए हैं। कार्मिक विभाग के आदेशानुसार राजस्थान सरकार ने सरकारी बैठकों में चाय-नाश्ते पर होने वाला खर्च कम करने का निर्णय लिया है। इसके कारण राज्य सरकार ने आदेश जारी कर नाश्ते में मिठाई और नमकीन परोसने पर रोक लगा दी है। आदेश के अनुसार सरकारी बैठकों में अब नाश्ते में केवल भुने चने, मूंगफली, मखाने और मल्टीग्रेन बिस्किट ही परोसे जा सकेंगे। कार्मिक विभाग के इस आदेश में सरकारी बैठकों में ब्रांडेड बोतल बंद पानी की जगह अब कांच की बोतल में पानी उपलब्ध कराया जाएगा। डिस्पोजल ग्लास और छोटे आकार की प्लास्टिक की बंद बोतलों के पानी पर भी रोक लगा दी गई है. सचिवालय सहित प्रदेशभर की बड़े बड़े अधिकारियों की अब तक होने वाली बैठकों में मिठाई, काजू-बादाम, महंगे बिस्किट, महंगी नमकीन, समोसा और चिप्स जैसी कई सामग्री परोसी जाती रही हैं। अब खर्चों में कटौती का निर्णय लेते हुए साधारण एवं स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता ही उपलब्ध हो पाएगा।