-फरीदाबाद के इमाम के घर से विस्फोटक बरामद

फरीदाबाद । दिल्ली, हरियाणा एवं जम्मू-कश्मीर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में सात आतंकवादियों को गिरफ्तार कर बड़े हमलों की साजिश को विफल कर दिया गया। पकड़े गए आतंकवादी अलग-अलग स्थानों पर सक्रिय थे। पकड़े गए आतंकियों से अब तक 2900 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक सामग्री बरामद हो चुकी है। फरीदाबाद जिले के धौज गांव के रहने वाले इमाम से किराये पर कमरा लेकर आतंकी ने हथियारों तथा विस्फोटक का स्टोर बनाया था। पुलिस आयुक्त सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने सोमवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि गिरफ्तार आरोपितों की शिनाख्त आरिफ निसार उर्फ साहिल निवासी नौगाम, श्रीनगर, यासिर-उल-अशरफ निवासी नौगाम श्रीनगर, मकसूद अहमद डार उर्फ शाहिद निवासी नौगाम श्रीनगर, मौलवी इरफान अहमद निवासी शोपियां, जमीर अहमद अहंगर उर्फ मुतलाशा, निवासी वाकुरा गांदरबल, डा. मुजम्मिल शकील गणाई उर्फ मुसैब निवासी कोइल पुलवामा, डा. आदिल अहमद, निवासी वानपोरा कुलगाम के रुप में हुई है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर पुलिस ने लखनऊ से भी एक महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को हिरासत में लिया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, आरोपित मुजामिल की पूछताछ व तकनीकी सहायता से फरीदाबाद व जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 8 नवम्बर को एक क्रिनकॉव असाल्ट राइफल, 3 मैग्जीन, 83 जिंदा कारतूस, एक पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस व दो मैग्जीन बरामद किये। इसके बाद नौ नवंबर को गांव धौज से फतेहपुर तगा रोड पर बने एक कमरे से आईईडी बनाने के लिए विस्फोटक/ ज्वलनशील पदार्थ लगभग 358 किलोग्राम (अमोनिया+नाइट्रेट) व अन्य सामग्री कैमिकल, ज्वलनशील पदार्थ, बिजली के सर्किट, बैटरी, वायर, रिमोट कंट्रोल, टाइमर, मेटल सीट आदि बरामद किये। उन्होंने आगे बताया कि सोमवार को फरीदाबाद व जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गांव फतेहपुर तगा स्थित डहर कॉलोनी से लगभग 2563 किलोग्राम विस्फोटक/ज्वलनशील पदार्थ बरामद किया है। इस प्रकार टीम द्वारा अब तक लगभग 2900 से अधिक किलोग्राम से अधिक विस्फोटक/ज्वलनशील पदार्थ बरामद किया गया है। बताया गया कि जिस घर से ये सामान बरामद हुआ है, वो घर हरियाणा के फरीदाबाद जिले के धौज गांव के ही रहने वाले इमाम का है। यह बरामदगी राठेर नाम के एक कश्मीरी डॉक्टर की ओर से दी गई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई, जिसे श्रीनगर में एक अन्य पाक-आधारित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर चिपकाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। राठेर पिछले साल तक जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में काम करता था। पुलिस ने बताया कि कॉलेज में उसके लॉकर से एक असॉल्ट राइफल बरामद हुई।

सात आतंकी गिरफ्तार, 2900 किलो से अधिक विस्फोटक बरामद

लाल किले के पास विस्फोट, तेरह मरे

– गेट नम्बर एक के पास खड़ी कार में विस्फोट

नयी दिल्ली । दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार को अचानक हुए धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक कार में विस्फोट हुआ, जिसके बाद आसपास खड़ी दो अन्य गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गईं। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास अफरा-तफरी मच गई और सड़क पर फैले मलबे से हालात भयावह हो गए. लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस विस्फोट के कारणों की जांच में जुटी है और इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास आज अचानक हुए धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक कार में विस्फोट हुआ, जिसके बाद आसपास खड़ी दो अन्य गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गईं। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास अफरा-तफरी मच गई और सड़क पर फैले मलबे से हालात भयावह हो गए। लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया. फिलहाल पुलिस विस्फोट के कारणों की जांच में जुटी है और इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण धमाके में 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। धमाका गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक इको वैन में हुआ, जिससे आसपास की तीन गाड़ियों में आग लग गई। विस्फोट के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और पूरे क्षेत्र को घेरकर पुलिस व एनएसजी की टीमें जांच में जुट गई हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम मौके पर जांच कर रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी जांच पड़ताल में जुटी है. बम निरोधक दस्ता वहां मौजूद चीजों की पड़ताल कर रहा है।

बंगाल में बढ़ रहा है डेंगू प्रकोप, शीर्ष पर उत्तर 24 परगना

कोलकाता। त्योहारों का माहौल खत्म होते ही राज्य भर में डेंगू बढ़ने लगा है। स्वास्थ्य विभाग के नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर के आखिरी दो हफ्तों में राज्य में नए डेंगू मामलों की 1,632 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। केवल अक्टूबर में ही बंगाल में 3,200 लोग डेंगू से प्रभावित हुए।

इस साल की शुरुआत से 31 अक्टूबर तक राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 12,503 है। कीट विज्ञानी कहते हैं कि त्योहारों के मौसम में आधी खुली मंडप और जलभराव ही संक्रमण बढ़ने का मुख्य कारण हैं। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार डेंगू संक्रमण के मामले में उत्तर 24 परगना शीर्ष पर है। इस जिले में 2,326 लोग संक्रमित हुए हैं। दूसरे स्थान पर मुर्शिदाबाद है। यहां 2,304 लोग संक्रमित हुए। तीसरे और चौथे स्थान पर हुगली और कोलकाता हैं। दोनों जिलों में संक्रमण ने हजारों की संख्या को पार कर लिया है। मालदा में संक्रमित लगभग हजार के करीब हैं, और हावड़ा में संक्रमितों की संख्या 750 से बढ़ गई है। कुल मिलाकर इन छह जिलों में 8,700 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। कीट विज्ञानी देवाशीष विश्वास का कहना है कि इस साल अक्टूबर में लगातार बारिश। उसके बाद कुछ दिन सूखा। फिर बारिश। इस मौसम ने डेंगू वाहक एडिस इजिप्टी मच्छर के प्रजनन के लिए आदर्श वातावरण तैयार कर दिया है। एक और कीट विज्ञानी गौतम चंद्र कहते हैं कि खड़े पानी में कुछ दिन रह जाने पर मच्छरों के लार्वा बढ़ जाते हैं और इस साल वही स्थिति बार-बार बन रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार साल की शुरुआत से सितंबर तक डेंगू नियंत्रण में रहने के कारण निगरानी में कमी हो गई। उसी अवसर का लाभ उठाकर अक्टूबर महीने में रोग का प्रकोप बढ़ गया है। साथ ही पूजा के समय मंडपों में जमा पानी और नियमित सफाई न किए गए स्थानों में मच्छरों का प्रजनन बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि अगर नए सिरे से बारिश नहीं होती है, तो संक्रमण कुछ हद तक नियंत्रण में आ जाएगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार नवान्न की ओर से राज्य के सभी जिलाधिकारियों को जानकारी दी गई है कि डेंगू नियंत्रण के काम को नवंबर के अंत तक जारी रखना होगा। क्योंकि तापमान 15 डिग्री के नीचे नहीं आने पर मच्छरों की प्रजनन दर कम नहीं होती। पानी जमा होने वाले हॉटस्पॉट्स की पहचान कर विशेष सफाई अभियान चलाना होगा। अनुत्पादित जमीन, कचरे के ढेर, बाजार—सब जगह निगरानी रखने की बात नवान्न से कही गई है। प्रशासन के अनुसार डेंगू से निपटने में रोग की पहचान बेहद महत्वपूर्ण है। यदि डेंगू जल्दी पहचान लिया जाए तो सही इलाज संभव है। इससे मृत्यु का खतरा भी कम होता है। यही कारण है कि डेंगू प्रभावितों के इलाज के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करना जरूरी है। ज़िला पर्यवेक्षक के नेतृत्व में सरकारी अस्पतालों में नियमित निरीक्षण कराने की बात कही गई है। कहीं भी बुनियादी संरचना में कमी होने पर तुरंत कदम उठाने की बात भी बताई गई है। दवा विशेषज्ञ दीपक दास कहते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन एक और महीने तक सतर्क रहने की आवश्यकता है। दो दिन से अधिक बुखार होने पर तुरंत जांच करानी चाहिए। डेंगू अगर प्रारंभिक चरण में पकड़ में आ जाए तो जल्दी ठीक होना संभव है।

किराये पर सैनिक दे रहा पाकिस्तान, एक सैनिक 8.86 लाख रुपये का

इस्लामाबाद । अब पाकिस्तान अपनी सेना को किराये पर देने की तैयारी में है। हर सैनिक के बदले 10,000 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 8.86 लाख रुपये की मांग की गई है। आरोप है कि गाज़ा में प्रस्तावित शांति रक्षक बल में सैनिक भेजने के लिए पाकिस्तान ने यह रकम मांगी है। वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार आसमा शिराज़ी ने यह दावा किया है। आसमा शिराज़ी का कहना है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने इज़रायल से हर सैनिक के लिए 10,000 डॉलर की मांग की थी। अगर यह आरोप सही है, तो 20,000 सैनिकों को भेजने के बदले पाकिस्तान ने कुल 200 मिलियन डॉलर (करीब 1,772 करोड़ रुपये) मांगे हैं। हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक इज़रायल ने केवल 100 डॉलर (8,860 रुपये) प्रति सैनिक देने का प्रस्ताव दिया है। इस बात को लेकर पाकिस्तानी सेना अब विवादों के घेरे में है। इस्लामाबाद खुद को हमेशा “मुस्लिम दुनिया का रक्षक” बताता रहा है। लेकिन गाज़ा में शांति स्थापित करने के नाम पर जब वही सेना मोटी रकम की मांग करने लगे, तो सवाल उठना लाजिमी है। आलोचकों का कहना है कि पाकिस्तान की सेना के लिए नैतिकता या मानवता नहीं, बल्कि पैसा ही सर्वोपरि है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20-सूत्रीय गाज़ा शांति योजना का एक अहम हिस्सा है — एक अस्थायी बहुराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल यानी आईएसएफ की स्थापना। ट्रंप के अनुसार, यह बल फिलिस्तीनी पुलिस को प्रशिक्षण देगा और उसके पुनर्गठन में मदद करेगा। पिछले साल पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख़्वाजा आसिफ ने कहा था कि अगर गाज़ा में सेना भेजने का मौका मिले तो इस्लामाबाद “गर्व महसूस करेगा”। लेकिन अब सेना के इस आर्थिक सौदेबाजी वाले रवैये ने साबित कर दिया है कि ये बयान महज दिखावे के थे। फिलिस्तीन के प्रति एकजुटता जताने की बजाय आर्थिक लाभ को प्राथमिकता दी जा रही है।

आसिम मुनीर बनेंगे तीनों सेनाओं के प्रमुख

इस्लामाबाद । पाकिस्तानी संसद ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को तीनों सेनाओं का प्रमुख बनाने के लिए संविधान में बदलाव किया है। अब उन्हें देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (सीडीएफ) बनाया जाएगा। यह भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की तरह होगा। यह नया पद इसलिए बनाया गया है ताकि सेना, नौसेना और वायुसेना आपस में मिलकर बेहतर तरीके से काम कर सकें और तीनों की कमान एक जगह से संभाली जा सके। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस साल 20 मई को पाकिस्तानी सरकार ने आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का दर्जा दिया था।मुनीर से पहले 1959 में सैन्य तानाशाह अयूब खान ने खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया था। फील्ड मार्शल पाकिस्तान सेना में सर्वोच्च सैन्य रैंक है, जो एक फाइव स्टार रैंक मानी जाती है। यह रैंक जनरल (फोर स्टार) से ऊपर है। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल का पद सेना, नौसेना और वायुसेना में सबसे ऊंचा होता है।मुनीर को 6 महीने में 2 बड़ा प्रमोशन मिला है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक चीफ ऑफ फोर्सेस बनाने का फैसला मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई चार दिन की झड़प से मिली सीख के बाद लिया गया है।

ऋचा घोष को प्रदान की गयी ‘बंगभूषण’ की उपाधि

कोलकाता । मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति में विश्व कप विजेता ऋचा घोष के सम्मान में ईडन गार्डेन्स में क्रिकेट एसोसिशएन ऑफ बंगाल ने विशेष समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर ऋचा घोष को विशेष पुरस्कार भी प्रदान किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने ऋचा को ‘बंगभूषण’ उपाधि प्रदान किया। इसके साथ ही ऋचा घोष को राज्य पुलिस में डीएसपी के मानद पद पर नियुक्त भी किया गया है। गौरतलब है कि पिछली रविवार को ही आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कमाल कर दिखाया। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रिका को हराकर अपना पहला विश्व कप जीता। इस जीत के बाद ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के तमाम बड़े नेताओं व पूरे देश की जनता ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन किया था। अब बारी अपने घर में सम्मानित होने की थी। शनिवार को सीएबी की ओर आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा राज्य के खेल मंत्री अरुप विश्वास, राज्य मंत्री मनोज तिवारी, सीएबी अध्यक्ष पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, पूर्व क्रिकेटर झूलन गोस्वामी समेत अन्य कई जानी-मानी हस्तियां भी शामिल हुई। इस मौके पर ऋचा घोष को CAB की तरफ से 34 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और सोने का बैट उपहार में दिया गया। इसके साथ ही ऋचा को राज्य सरकार की ओर से सोने की एक चेन भी भेंट दी गयी। सौरभ गांगुली ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सम्मान करते हुए उन्हें फ्रीडम ट्रॉफी की रेप्लिका भेंट स्वरूप दी थी, जिसे मुख्यमंत्री ने ऋचा को उपहार में दे दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋचा जैसी प्रतिभा पाकर बंगाल गौरवांवित हो गया है।

हरमनप्रीत कौर को डीलिट. की मानद उपाधि देगा जेयू

पिछली रविवार को ही आईसीसी महिला विश्वकप जीप कर भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचा था। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप की ट्राफी पर अपना नाम लिखवाया है। अब जादवपुर यूनिवर्सिटी (जेयू) में हरमनप्रीत कौर को डीलिट. की मानद उपाधि से सम्मानित करने का प्रस्ताव दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में जेयू में सभी फैकल्टी के डीन की एक बैठक हुई जिसमें अगले महीने होने वाले दीक्षांत समारोह में हरमतप्रीत कौर को डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित करने का प्रस्ताव दिया गया है। इस बैठक में जेयू के उपाचार्य चिरंजीव भट्टाचार्य, कार्यवाहक रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जेयू में आमतौर पर 24 दिसंबर को ही हर साल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाता है। मीडिया से इस बारे में बात करते हुए जेयू प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि जादवपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हरमनप्रीत कौर को डीलिट की मानद उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिनकी अगुवाई में भारत ने पहली बार आईसीसी महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। बताया जाता है कि अब यह प्रस्ताव राज्य के राज्यपाल और विश्वविद्यालयों के आचार्य सीवी आनंद बोस के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाएगा। अगर उन्होंने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जता दी तो इस प्रस्ताव को यूनिवर्सिटी की एग्जिक्यूटिव काउंसिल (ईसी) के सामने आधिकारिक तौर पर पेश किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में ही नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत विनायक बनर्जी, डीआरडीओ के चेयरमैन समीर वी. कामत और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) के सीईओ शिव कुमार कल्याणरामन को इस साल मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने पर चर्चा की गयी है। हालांकि इन नामों को भी आचार्य के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाएगा। गौरतलब है कि इस साल जेयू का दीक्षांत समारोह बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस साल जेयू को लंबे समय बाद स्थायी उपाचार्य, चिरंजीव भट्टाचार्य मिले हैं। सूत्रों की मानें तो चिरंजीव भट्टाचार्य ने खुद आचार्य से इन प्रस्तावित नामों पर चर्चा के लिए समय की मांग की है।

टेस्ला के एलन मस्क को मिलेगा 1 ट्रिलियन डॉलर वेतन

वॉशिंगटन । टेस्ला के सीईओ एलन मस्क एक बार फिर सुर्खियों में हैं। कंपनी के शेयरधारकों ने उनके अब तक के सबसे बड़े और रिकॉर्ड तोड़ वेतन पैकेज को मंजूरी दे दी है। मौजूद जानकारी के अनुसार, यह पैकेज करीब 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक का हो सकता है, जो किसी भी कॉरपोरेट इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा वेतन समझौता माना जा रहा है।बता दें कि इस फैसले पर गुरुवार को हुए मतदान में लगभग 75 प्रतिशत शेयरधारकों ने मस्क के पक्ष में वोट दिया। कंपनी के बोर्ड ने यह प्रस्ताव पिछले साल सितंबर में पेश किया था ताकि मस्क की नेतृत्व क्षमता और उनके साथ कंपनी की दीर्घकालिक दिशा बरकरार रहे। यह पूरा वेतन पैकेज 12 हिस्सों में बंटा हुआ है, और मस्क को हर हिस्सा तभी मिलेगा जब टेस्ला आने वाले वर्षों में तय किए गए उत्पादन, लाभ और मार्केट कैप से जुड़े लक्ष्यों को हासिल करेगी। गौरतलब है कि अगर टेस्ला इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लेती है, तो एलन मस्क की हिस्सेदारी कंपनी में 13 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। यानी उन्हें करीब 423 मिलियन नए शेयर मिलेंगे, जिनकी कीमत लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है, बशर्ते टेस्ला का मार्केट वैल्यू 8.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी के बोर्ड का मानना है कि एलन मस्क की अगुवाई में टेस्ला न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों में बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और स्वचालित वाहनों के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयां छू सकती है। हालांकि कुछ प्रमुख सलाहकार फर्मों जैसे ग्लास लुईस और आईएसएस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। उनका कहना था कि यह वेतन पैकेज बहुत बड़ा और शासन की दृष्टि से असंतुलित है। जानकारी के मुताबिक, अगर यह प्रस्ताव खारिज हो जाता, तो मस्क ने संकेत दिया था कि वे टेस्ला के सीईओ पद से हट सकते हैं। वोटिंग के बाद एलन मस्क ने निवेशकों का आभार जताते हुए कहा, “मैं आप सभी का बेहद आभारी हूं।” सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, अगर मस्क टेस्ला के सभी लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, तो यह पैकेज उन्हें प्रतिदिन करीब 275 मिलियन डॉलर की कमाई दिला सकता है, जो किसी भी सीईओ के वेतन के मुकाबले अभूतपूर्व है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के अनुसार, एलन मस्क की कुल संपत्ति इस समय करीब 473 अरब डॉलर है, जिसमें टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्सएआई जैसी कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी शामिल है। तुलना करें तो, मस्क का संभावित वेतन दुनिया के अन्य शीर्ष सीईओ की तुलना में कई गुना अधिक है। उदाहरण के लिए, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला ने 79.1 मिलियन डॉलर, एप्पल के टिम कुक ने 74.6 मिलियन डॉलर और एनविडिया के जेनसन हुआंग ने 49.9 मिलियन डॉलर कमाए हैं। यह साफ दिखाता है कि मस्क का यह वेतन पैकेज किसी भी मौजूदा कॉरपोरेट मानक से कहीं ऊपर है और इसे लेकर निवेशकों और विश्लेषकों के बीच चर्चा जारी है। एलन मस्क और टेस्ला दोनों ही अब एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं जहां केवल इलेक्ट्रिक कारें नहीं, बल्कि एआई और रोबोटिक्स भविष्य की दिशा तय करेंगे। यह फैसला उस विश्वास को मजबूत करता है कि मस्क की अगुवाई में टेस्ला तकनीकी नवाचार की सीमाओं को और आगे ले जाएगी हैं।

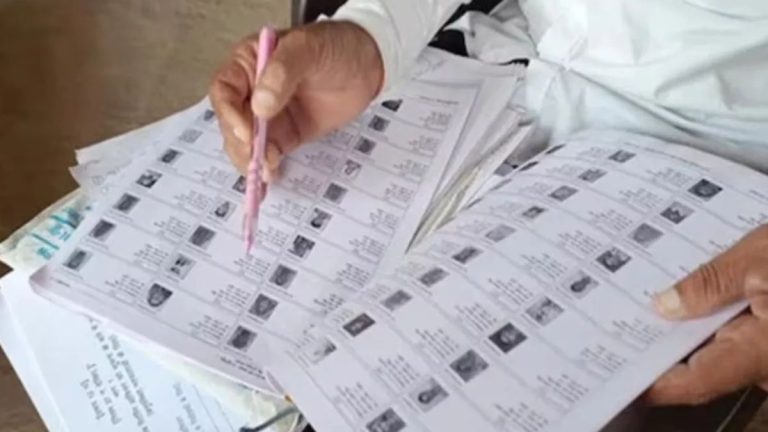

पश्चिम बंगाल में अब तक वितरित हुए तीन करोड़ से अधिक एन्यूमरेशन फॉर्म

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान ने उल्लेखनीय रफ्तार पकड़ी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार रात 8:00 बजे तक राज्य भर में कुल 3.04 करोड़ से अधिक एन्यूमरेशन फॉर्म घर-घर जाकर वितरित किए जा चुके हैं। यह अभियान 04 नवम्बर से प्रारंभ हुआ था और महज़ चार दिनों में ही इसने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। आयोग के अनुसार, राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में तैनात लगभग 80 हजार 681 बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) मतदाताओं के घरों तक जाकर दो-दो प्रतियों में एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित कर रहे हैं। इनमें से एक प्रति मतदाता के पास सुरक्षित रखी जा रही है, जबकि दूसरी प्रति निर्वाचन आयोग के अभिलेखों हेतु जमा की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में अभियान की रफ्तार में विशेष वृद्धि दर्ज हुई है। गुरुवार रात 8 बजे तक 2.01 करोड़ फॉर्म बांटे गए थे, जो शुक्रवार शाम तक बढ़कर 3.04 करोड़ से अधिक हो गए। आयोग का कहना है कि यह बढ़ोतरी बीएलओ नेटवर्क की सक्रियता और क्षेत्रीय प्रशासन के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। अधिकारियों ने बताया कि इस बार का एसआईआर अभियान विशेष रूप से व्यापक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में यह प्रक्रिया 23 वर्षों बाद की जा रही है। वर्ष 2002 के बाद यह पहला मौका है जब मतदाता सूची के पूर्ण पुनरीक्षण के लिए राज्य स्तर पर इतने बड़े पैमाने पर फॉर्म वितरण किया जा रहा है। प्रत्येक प्राप्त विवरण की गहन निगरानी और सत्यापन किया जा रहा है, ताकि मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटि-मुक्त बनाया जा सके।

इस बीच, कुछ जिलों से बीएलओ और राजनीतिक दलों के बूथ स्तर कार्यकर्ताओं पर हमलों की छिटपुट घटनाएं सामने आई हैं। निर्वाचन आयोग ने इन घटनाओं पर गंभीर संज्ञान लेते हुए संबंधित जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की बाधा या हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक योग्य नागरिक तक प्रपत्र सुरक्षित रूप से पहुंचे।

आयोग के सूत्रों ने बताया कि अभियान के पहले चरण में अपेक्षित लक्ष्य हासिल करने के लिए अतिरिक्त पर्यवेक्षकों को भी तैनात किया जा रहा है। एसआईआर अभियान 09 दिसम्बर तक जारी रहेगा और इसके बाद प्राप्त आंकड़ों का सत्यापन कर अंतिम मतदाता सूची जनवरी 2026 में प्रकाशित की जाएगी।

राष्ट्रपति व पीएम से मिली विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम

नयी दिल्ली। भारतीय महिला टीम ने विश्व चैंपियन बनने के बाद पीएम मोदी से दिल्ली स्थिति प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात की। इस दौरान भारतीय महिला टीम ने पीएम मोदी को साइन की हुई जर्सी गिफ्ट की। इसके बाद वर्ल्ड चैंपियन महिला टीम ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। गुरुवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने साइन की हुई जर्सी राष्ट्रपति को सौंपी। साथ ही ट्रॉफी के साथ पोज भी दिया। मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ने भारतीय टीम की ऐतहासिक जीत की सराहना की। साथ ही करोड़ों लड़कियों की प्रेरणा बनने पर प्रोत्साहित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि इस जीत ने कई लड़कियों को प्रेरित किया है। वह युवा पीढ़ी के लिए आदर्श बन गई हैं। राष्ट्रपति कार्यालय ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्यों ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने टीम को बधाई दी और कहा कि उन्होंने इतिहास रच दिया है और युवा पीढ़ी के लिए आदर्श बन गई हैं। उन्होंने कहा कि यह टीम भारत का प्रतिबिंब है। वे विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों और विभिन्न परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन वे एक टीम हैं- भारत। गौरतलब हो कि भारतीय टीम ने 2 नवंबर को महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर अपना पहला आईसीसी खिताब जीता। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेल गए फाइनल मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराया।

मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर भड़का सुप्रीम कोर्ट

कहा – कॉफी के 700 रुपये लेंगे तो कौन जाएगा सिनेमा हॉल

नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीप्लेक्स थिएटर्स में टिकट के साथ बिकने वाले स्नैक्स और पेय पदार्थों की ऊंची कीमतों पर गहरी चिंता जाहिर की है। जस्टिस नाथ ने टिप्पणी की कि जब एक पानी की बोतल 100 रुपये और कॉफी 700 रुपये में बेची जा रही हो, तो दर्शक सिनेमा देखने क्यों आएंगे?

मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि ताज होटल में कॉफी 1,000 रुपये में मिलती है, क्या कोर्ट उसकी कीमत कंट्रोल कर सकता है? यह पूरी तरह ग्राहक की पसंद का मामला है। जवाब में जस्टिस नाथ ने कहा कि सिनेमा हॉल पहले से ही घटते जा रहे हैं। अगर कीमतें उचित नहीं रहीं, तो थिएटर सूने पड़ जाएंगे। मल्टीप्लेक्स को ऐसी दरें तय करनी चाहिए जो लोगों को सिनेमा की ओर आकर्षित करें। रोहतगी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट की रोक का जिक्र किया। दरअसल, कर्नाटक सरकार ने नियम बनाकर फिल्म टिकट की अधिकतम कीमत 200 रुपये निर्धारित की थी, जिस पर कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स ने विरोध जताया। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 23 सितंबर को इस नियम के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। इसके बाद डिवीजन बेंच ने 30 सितंबर को सिंगल बेंच के आदेश को कायम रखा, हालांकि कुछ अतिरिक्त शर्तें जोड़ीं हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों पर भी अंतरिम रोक लगा दी है। जब रोहतगी ने कहा कि महंगा लगे तो मल्टीप्लेक्स न जाएं, सामान्य सिनेमा हॉल चुन लें, तो जस्टिस नाथ ने पलटकर पूछा अब सामान्य सिनेमा हॉल बचे ही कहां हैं?

एसआईआर के एन्यूमरेशन फॉर्म अब ऑनलाइन उपलब्ध

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत अब एन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भी उपलब्ध होंगे। गुरुवार सुबह से मतदाता चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल एप के माध्यम से फॉर्म डाउनलोड हो रहे हैं और इसे भरा भी जा सकता है। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) से सीधे फॉर्म प्राप्त करने में असमर्थ हैं, विशेषकर वे मतदाता जो नौकरी या अन्य कारणों से राज्य से बाहर रहते हैं।

चुनाव आयोग के अनुसार, ऑनलाइन फॉर्म तक पहुंच मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम बंगाल की वेबसाइट के जरिए संभव होगी। इसके अलावा, आयोग के मोबाइल एप ‘ईसीआइनेट’ पर भी यह सुविधा दी गई है। तकनीकी खामियों के कारण यह सुविधा मंगलवार से शुरू नहीं हो सकी थी, किन्तु आज गुरुवार से फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध हो गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसे ऑफलाइन की तरह ही भरना होगा और निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अपलोड की विस्तृत गाइडलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। उधर, बीएलओ राज्य भर में घर-घर जाकर फॉर्म वितरित कर रहे हैं और मतदाताओं से आवश्यक जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। आयोग द्वारा राज्य में 80 हजार से अधिक बीएलओ को इस अभियान में लगाया गया है। बुधवार रात आठ बजे तक कुल 1.10 करोड़ से अधिक एन्यूमेशन फॉर्म लोगों को दिए जा चुके हैं। बीएलओ के कार्य निरीक्षण और मतदाताओं की सुविधा के लिए राजनीतिक दलों ने अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की नियुक्ति भी कर दी है।गौरतलब है कि एसआईआर प्रक्रिया न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि देश के 11 अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भी एक साथ जारी है। आयोग का उद्देश्य आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची को पूर्ण, सटीक और अद्यतन बनाना है।