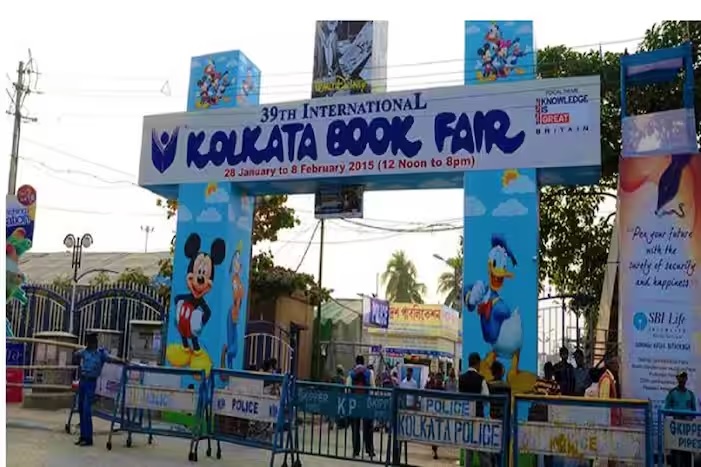

कोलकाता । 46वें अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में 25.50 करोड़ रुपये की पुस्तकों की बिक्री हुई है । आयोजकों ने इसकी जानकारी दी। पब्लिशर्स एवं बुकसेलर्स गिल्ड’ के महासचिव त्रिदिब चटर्जी ने बताया कि इस साल के पुस्तक मेले में करीब 26 लाख लोग आये । उन्होंने बताया कि मेले की शुरुआत 31 जनवरी को हुई थी और 12 फरवरी को इसका समापन हो गया । उन्होंने बताया कि 1976 से लगने वाले इस पुस्तक मेले में किताबों की बिक्री और आने वाले लोगों की संख्या ने एक रिकॉर्ड कायम किया है.

उन्होंने बताया, ‘‘पिछले साल 24 लाख लोग मेले में आये थे जो उत्साहजनक था. क्योंकि लोग कोरोना वायरस महामारी के बाद घरों से बाहर निकले थे. हालांकि, इस साल पिछले साल से अधिक लोग आये और यह आंकड़ा 26 लाख को पार कर गया ।’चटर्जी ने कहा, ‘‘लोगों के इस उत्साह से हम बेहद खुश हैं . पुस्तक मेले के इतिहास में यह एक रिकॉर्ड है.’’

गिल्ड के अध्यक्ष सुधांग्शु शेखर डे ने बताया कि मेले में सभी दुकानों पर पुस्तकों की बिक्री में छह से 10 फीसदी की वृद्धि एक रिकॉर्ड है । इस मेले में कुल 950 दुकानें थी, इसके अलावा बांग्लादेश पेवेलियन में 70 दुकानें थी । इस मेले में इस बार स्पेन ‘थीम’ राष्ट्र था .

चटर्जी ने कहा कि अगले साल के पुस्तक मेले में थीम देश के रूप में एक यूरोपीय राष्ट्र भी होगा और यह उसी समय साल्ट लेक सेंट्रल पार्क में आयोजित किया जाएगा ।

उन्होंने कहा, पिछले साल ही, कुछ स्थितियों के कारण । हमें इसे जनवरी-फरवरी से मार्च तक के लिए स्थगित करना पड़ा. जबकि 2021 में महामारी के कारण मेला आयोजित नहीं किया जा सका । गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि कोलकाता पुस्तक मेले के आयोजक दिल्ली में भी इसी तरह का पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा ।

कोलकाता में बिकीं 25 करोड़ रुपये से अधिक की किताबें

महिलाओं को सशक्त बना रहा है ‘पाथिक ग्राम दुकान’

मेदिनीनगर । झारखंड के पलामू प्रमंडल में नेतरहाट और बेतला समेत कई पर्यटक स्थल है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पास कई परंपरागत हुनर मौजूद है। राज्य सरकार की ओर से इन्हें प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आवश्यक वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। महिला-पुरुषों को सिर्फ हुनरमंद बनाने का ही काम नहीं चल रहा है। बल्कि उनके उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराने का कार्य भी जोरों से चल रहा है। ग्रामीण महिलाओं की ओर से निर्मित वस्तुओं को उचित मूल्य मिले, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। इसी कड़ी में ‘पाथिक ग्राम दुकान’ की व्यवस्था की गई है। पलामू प्रमंडल के दुबियाखांड़-नेतरहाट मुख्य मार्ग पर ‘पथिक ग्राम दुकान‘ की व्यवस्था की गई है। सेसा प्रशिक्षण केन्द्र परिसर में हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित कर बिक्री की व्यवस्था की गई है। ये ‘पथिक ग्राम दुकान‘ दुबियाखांड से बेतला सड़क की ओर करीब 1.5 किलोमीटर पर स्थित है। नैसर्गिक सुंदरता का दीदार करने करने हर साल बड़ी संख्या में देश-विदेश से पर्यटक पलामू आते है। पलामू प्रमंडल में बेतला राष्ट्रीय उद्यान, केचकी संगम और पहाड़ों की रानी नेतरहाट जैसे नामचीन पर्यटक स्थल है। जहां सड़क के दोनों ओर घने जंगल में अवस्थित ‘पथिक ग्राम दुकान‘ एक बार यहां रूकने का इशारा करता है। पथिम ग्राम दुकान में बांस और मिट्टी के आकर्षक गहने, माला और झारखंड की संस्कृति को जोड़ती कलात्मक वस्त्र उपलब्ध है। इसके अलावा मिट्टी से बने डिजाइनर दीया और आर्टिफिशयल ज्वेलरी स्टैडिंग मॉडल, पेन-पेंसिल बॉक्स, जूट के थैले, समेत कई सामग्री उपलब्ध है। दुकान में भगवान बिरसा मुंडा, शहीद नीलाम्बर-पीताम्बर और राजा मेदिनीराय की मूर्तियां उपलब्ध है।

प्रशिक्षण देकर आजिविका को किया जा रहा सशक्त

ग्रामीणों को जूट, बांस, और मिट्टी के उपकरण बनाने का प्रशिक्षण समय-समय पर दिया जाता है। इसमें नाबार्ड, हस्तशिल्प विभाग और वन विभाग की ओर से सहयोग किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को आर्टिजन कार्ड भी उपलब्ध कराये गये हैं। प्रशिक्षक झारखंड के विभिन्न जिलों के अलावा दूसरे राज्यों के भी आते हैं। महिलाओं को सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है, ताकि उन्हें कच्चा सामग्री की खरीद के लिए इधर-उधर नहीं जाना पड़े। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर वसतु तैयार की गई है। प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के निमित छात्रवृति भी दी जाती है। प्रशिक्षक गांव-गांव जाकर 15 दिनों एवं 1 माह का प्रशिक्षण देते हैं, ताकि ग्रामीण महिलाओं के हुनर का विकास हो सके और वे रोजगार से जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ा सकें। समय-समय पर पुरूष वर्ग को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। जूट के अधिकांश उत्पाद पुरूष वर्ग की ओर से ही तैयार की जाती है। नाबार्ड डीडीएम शालीन लकड़ा का कहना है कि महिलाओं की ओर से तैयार हस्तशिल्प उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। क्षेत्र में बड़ी संख्या में पर्यटक आते है और यादगार के रूप में कोई वस्तु अपने साथ ले चाहते है। इसी दृष्टिकोण से ‘पथिम ग्राम दुकान’ की व्यवस्था की गई है। ताकि पलामू आने वाले जब वापस लौटे, तो क्षेत्र में प्रसिद्ध कला को अपने साथ ले जाए।‘पथिक ग्राम दुकान‘ का संचालन कर रही संस्था सेसा के सचिव कौशिक मल्लिक पर्यटकों से मिल रहे रिस्पांस से काफी खुश है। उनका कहना है कि महिलाओं की ओर से निर्मित डोकरा और टेराकोटा आर्ट की चर्चा पूरे देश में होती है। इस एक्सक्लूसिव हैंडीक्राफ्ट आउटलेट में बिक्री से प्राप्त सहयोग राशि का उपयोग विभिन्न सामाजिक कार्यां में किया जाता है। जिसमें महिलाओं को शिक्षा, वस्त्र वितरण और चिकित्सका सेवा उपलब्ध कराना शामिल है।

महिलाएं घर में तैयार करती हैं हस्तशिल्प उत्पाद

अजय कुमार जूट से सामग्री निर्माण कार्य का प्रशिक्षण देते हैं। वे खूद भी वस्तु निर्माण करते हैं। उन्होंने बताया कि महिलाओं को प्रशिक्षण देकर जूट से पायदान और थैला और अन्य वस्तुओं को तैयार कराया जाता है। फिर दुकान में बिक्री के लिए रखा जाता है। महिलाएं अपने घर में ही रखकर इन सामग्रियों का निर्माण करती है। इसके लिए महिलाओं को को स्वयं सहायता समूह से भी जोड़ने का काम किया गया है।

मध्य प्रदेश की लहरी बाई को मिलेट्स एंबेसडर घोषित

डिंडोरी । मध्य प्रदेश के आदिवासी जिला डिंडोरी की रहने वाली आदिवासी महिला लहरी बाई को मिलेट्स एंबेसडर घोषित किया गया है। यूनेस्को ने 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। इस लिहाज से लहरी बाई की यह उपलब्धि बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनकी तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लहरी बाई ने श्रीअन्न के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। उनके प्रयासों से दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी।

बैगा जनजाति की लहरी बाई ने बेवर बीज बैंक तैयार किया है। खास बात यह है कि उन्होंने अपने दम पर यह बीज बैंक तैयार किया है। उन्होंने इसके लिए कोई सरकारी मदद नहीं ली है। इसके लिए डिंडोरी के कलेक्टर ने उन्हें जिले का ब्रांड एमबेसडर घोषित किया है। इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर कलेक्टर विकास मिश्रा के साथ लहरी बाई ने भी झंडोत्तोलन किया था। कलेक्टर ने लहरी बाई की फोटो कलेक्ट्रेट के सभागार कक्ष में लगवाया है।लहरी बाई डिंडोरी जिला के बजाग जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिलपिढी की रहने वाली हैं। वे बताती हैं कि उन्हें बचपन से ही उन्हें उनके पूर्वजों से बेवर खेती करना और उसके बीज को सहेजने की जानकारी मिली है। बेवर बीज की खेती से उत्पन्न होने वाले पौष्टिक अनाज को खाने से शरीर पुष्ट रहता है और आयु भी लंबी होती है। इसके चलते लहरी बाई ने अपने खेत में धान और कोदो की फसल के साथ-साथ सामुदायिक अधिकार वाले जंगल की जमीन में पारंपरिक खेती में इस्तेमाल करने वाले बीजों को सहेजने का काम किया है।लहरी बाई के घर में मिट्टी की जुड़ाई और खपरों से बने तीन कमरे हैं। एक कमरे में उनका परिवार रहता है। दूसरे में घर के अन्य सामान और तीसरे में सामुदायिक बेवर बीज बैंक है जिसमें 150 से ज्यादा वैरायटी के बीज उपलब्ध हैं। इसके लिए लहरी बाई ने बड़ी-बड़ी मिट्टी की कोठी भी बनाई है ताकि उसे सुरक्षित लंबे समय के लिए सुरक्षित रखा जा सके।

लहरी बाई के पास ये बीज मौजूद

उनके बीज बैंक में कांग की चार प्रजाति- भुरसा कांग, सफेद कलकी कांग, लाल कलकी कांग और करिया कलकी कांग मौजूद है। सलहार की तीन प्रजातियां बैगा सलहार, काटा सलहार और ऐंठी सलहार, कोदो की चार प्रजातियां- बड़े कोदो, लदरी कोदो, बहेरी कोदो और छोटी कोदो, मढिया की चार प्रजाति- चावर मढिया, लाल मढिया, गोद पारी मढिया और मरामुठ मढिया, साभा की तीन प्रजाति- भालू सांभा, कुशवा सांभा और छिदरी सांभा, कुटकी की आठ प्रजातियां- बड़े डोंगर कुटकी, सफेद डोंगर कुटकी, लाल डोंगर कुटकी, चार कुटकी, बिरनी कुटकी, सिताही कुटकी, नान बाई कुटकी, नागदावन कुटकी, छोटाही कुटकी, भदेली कुटकी और सिकिया बीज उपलब्ध है। इसके अलावा दलहनी फसल – बिदरी रवास, झुंझुरु, सुतरू, हिरवा और बैगा राहड़ के बीज भी लहरी बाई के पास मौजूद हैं।

बैगा ग्रामीणों में जगा रही पारम्परिक खेती की अलख

लहरी बाई पारंपरिक खेती को बचाने और इसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब तक 350 से ज्यादा किसानों को बीज बैंक के जरिये बीज वितरित कर चुकी हैं। लहरी बाई ने तीन विकासखंडों समनापुर, बजाग और करंजिया के ग्रामों में बेवर बीज वितरित किये हैं। इनमें किवाड़, चपवार, गौरा, ढाबा, जीलंग, अजगर, लमोठा, धुरकुटा का जामुन, टोला, कांदावानी, तातर, सिलपीढ़ी, डबरा, ठाड़पथरा,पांडपुर, लिमहा, दोमोहनी, केन्द्रा, लदरा, पीपरपानी, बर्थना, कांदाटोला, सैला ग्राम शामिल हैं। लहरी गांव-गांव जाकर बीज बांटती हैं और फसल पैदा होने पर बीज की मात्रा के बराबर वापस ले लेती हैं।

माता पिता की सेवा के लिए नहीं की शादी

लहरीबाई की मां चेती बाई का कहना है कि उनकी बेटी लहरी उनकी बहुत सेवा करती है। साथ ही खेती किसानी कर भरण पोषण के लिए अनाज इकट्ठा करती है। चेती बाई ने बताया कि लहरी बाई समेत उनके 11 बच्चे थे। इनमें पांच बेटे और छह बेटियां थीं, लेकिन धीरे धीरे कर नौ बच्चों की मौत हो गई। अब लहरी और एक अन्य बेटी ही बची है जिसकी शादी हो चुकी है। अपने बूढ़े मां बाप की सेवा करने क लिए लहरी बाई ने शादी नहीं की है।

कटे-फटे, गले नोट पास में पड़े हैं तो यह नियम जान लें

नयी दिल्ली । आप बाजार में सब्जी लेने गए हों या फिर कोई सामान खरीद के ला रहे हैं तब आपको वापस आने पर पता चलता है कि आप गलती से किसी से फटा नोट लेकर आ गए हैं । अब घर में आपको अफसोस होता है कि आखिर अब इस नोट का क्या होगा. कैसे ये नोट चलेगी. आप प्रयास भी करते हैं किसी दुकानदार को देने की लेकिन वह टोक देता है, भाई साहब नोट फटा है या खराब है दूसरा दे दीजिए. अब आपको दिक्कत होती है कि क्या करेंगे ।

रास्ता साफ है कि आपको बैंक जाना चाहिए । आप इस रास्ते पर जाने से डरते हैं कि कहीं बैंक में किसी प्रकार का जुर्माना न लगा दे, कहीं बैंक वाले सवाल जवाब न करें। कहीं देश की करेंसी को नुकसान पहुंचाने का अपराध न लग जाए… तमाम तरह के सवाल आपके मन में आते हैं और रास्ता नहीं सूझता. आपको बैंक मना नहीं कर सकता है । बैंक को आपको नोट बदलकर देना होता है ।

आपके पास यह रास्ता बेहद आसान है कि आप अपने नजदीक के किसी बैंक में जाकर नोट बदलने के लिए कह सकते हैं। आरबीआई ने ऐसे नियम बना रखे हैं । बता दें कि रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर में कहा था कि अगल बैंक खराब नोट बदलने से इंकार करते हैं, तो उनपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है. ये नियम बैंकों की शाखा पर भी लागू होता है।

जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 बाकायदा एक कानून बनाया गया है । यह रिजर्व बैंक की साइट पर उपलब्ध भी कराया गया है । इस कानून के तहत विस्तार से हर पहलू पर गौर किया गया है।

इसकी प्रस्तावना में कहा गया है, ‘रिज़र्व बैंक अपने सभी निर्गम कार्यालयों तथा वाणिज्य बैंकों की मुद्रा तिजोरी शाखाओं में कटे-फटे और विरूपित नोट बदलने की सुविधा जनता को प्रदान करता है। नोट वापसी नियमावली को समझने एवं उसके प्रयोग को आसान बनाने के लिए । इन नियमों में व्यापक स्तर पर संशोधन कर उन्हें सरल बनाया गया है । यह भी निर्णय लिया गया है कि नामित शाखा का कोई भी अधिकारी संबंधित शाखा में प्रस्तुत कटे-फटे नोटों का अधिनिर्णय कर सकता है। यह आशा की जाती है कि नियमों का सरलीकरण और उदारीकरण निर्दिष्ट अधिकारी एवं विरूपित नोटों के प्रस्तुतकर्ता, दोनों के लिए, संशोधित नियमावली को समझने और निर्दिष्ट अधिकारी को इसे निष्पक्ष रूप से लागू करने के लिए सहायक होगा।’

इसमें कहा गया है कि जबकि गंदे नोटों के विनियम (बदलने) की सुविधा, सभी बैंकों द्वारा उनकी सभी शाखाओं में प्रदान की जानी है । कटे-फटे नोटों के विनियम की सुविधा, नामित बैंक शाखा/ओं (सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) में सभी निविदाकारों के लिए, चाहे उस बैंक में उनका खाता है या नहीं उपलब्ध होगी । जनता के प्रति समग्र रूप से पूरी बैंकिंग प्रणाली की यह एक जिम्मेदारी है । यह कहना अनावश्यक है कि भारतीय रिज़र्व बैंक नोट वापसी नियमावली के सरलीकरण और उसके विस्तार का उद्देश्य आम जनता को उनके कटे-फटे नोटों को बिना किसी कठिनाई के विनिमय में सहायता करना है । नामित बैंक शाखाओं को सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह सुविधा सामान्य रुप से आम जनता के हित के लिए प्रदान की जाए और किसी व्यक्तिसमूह द्वारा इसका अतिक्रमण न होने पाए ।

आरबीआई की इस नियमावली इस पुस्तिका में योजना के अंतर्गत पालन किये जानेवाले नियम और अपनायी जानेवाली क्रियाविधि सम्मिलित है । शीघ्र और आसानी से बोध हो सके । इसके लिए महत्वपूर्ण नियम परिवर्तित किये गये हैं । कटे-फटे नोट स्वीकार करने, उनका अधिनिर्णय और भुगतान करने, के संबंध में शाखाओं द्वारा अपनायी जानेवाली क्रियाविधि इस पुस्तिका में दी गयी है । अधिक जानकारी के लिए आरबीआई द्वारा संचालित नंबर 14440 पर मिस्ड कॉल दें।

(साभार – एनडीटीवी)

कूचबिहार से कोलकाता के लिए जल्द शुरू होगी फ्लाइट

कोलकाता: अब जल्द उत्तर बंगाल में कूचबिहार एक बार फिर से हवाई मार्ग से जुड़ेगा। इंडियावन एयरलाइंस जल्द ही शहर और कोलकाता के बीच उड़ान सेवाएं शुरू करेगा। इंडियावन एयर के सीईओ अरुण कुमार सिंह के अनुसार, एयरलाइन शुरू में सप्ताह में लगभग पांच उड़ानें संचालित करने और अगले दो महीनों में दैनिक सेवाएं शुरू करने की योजना बना रही है।सिंह ने फोन पर पीटीआई-भाषा से कहा,’कूचबिहार से कोलकाता के बीच उड़ान 21 फरवरी से शुरू करने की संभावना है। क्योंकि कुछ काम अभी पूरा होना बाकी है।’ उत्तर बंगाल के इस उड़ानों के शुरू होने से सबसे ज्यादा सुविधा दार्जिलिंग जाने वाले पर्यटकों को होगी।एयसलाइंस की ओर से बताया गया कि कोलकाता से फ्लाइट दोपहर 12.10 बजे कूचबिहार पहुंचेगी। वहीं वापसी की फ्लाइट दोपहर 12.30 बजे महानगर के लिए रवाना होगी। सिंह ने कहा कि कूचबिहार और वापस जाने वाली उड़ानें केंद्र की क्षेत्रीय संपर्क उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के तहत संचालित की जाएंगी। सिंह ने कहा कि एयरलाइन शुरुआत में 999 रुपये के प्रचार किराए के साथ 9-10 दिनों के लिए आएगी। जबकि सामान्य किराया लगभग 3,750 रुपये होगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक (पूर्व) मनोज गंगल ने कहा कि उड़ान सेवाएं जल्द ही शुरू होंगी। एयरलाइन वर्तमान में भुवनेश्वर और जयपुर, जयपुर और वाईजैग, भुवनेश्वर और जमशेदपुर के बीच और जमशेदपुर और कोलकाता के बीच उड़ानें संचालित करती है। कूचबिहार हवाई अड्डा 174 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। रनवे की लंबाई 1,069 मीटर है। जबकि चौड़ाई 30 मीटर है। टर्मिनल भवन में एक बार में 100 यात्रियों को संभालने की क्षमता है। कोलकाता में एएआई के अधिकारियों के अनुसार, कूचबिहार के लिए निर्धारित उड़ान संचालन कई साल पहले बंद हो गया था। पहले एक क्षेत्रीय एयरलाइन्स वायुदूत इसे संचालित करती थी। बाद में 2011 में कोलकाता और कूचबिहार के बीच हवाई सेवा शुरु कर दिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद सेवाएं बंद हो गई।

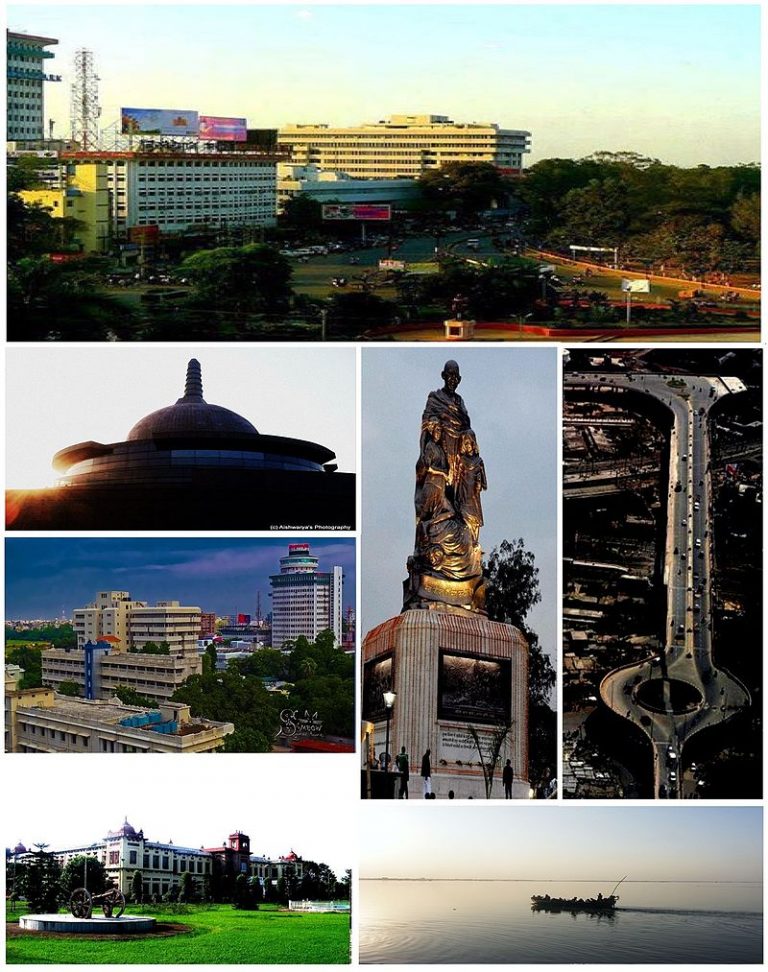

कहानी पाटलीपुत्र से पटना तक की ऐतिहासिक यात्रा की

‘नगर का भविष्य उज्ज्वल होगा, मगर बाढ़, आग या आपसी संघर्ष के कारण ये बर्बाद हो जाएगा।’ पाटलिपुत्र (पटना) को लेकर भगवान बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी। खैर, करीब 2800 साल बाद भी आधुनिक पटना आबाद है। अनुमान के मुताबिक 30 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। 1500 वर्षों तक अखंड भारत की सत्ता का केंद्र रहा पाटलिपुत्र अब पटना के नाम से मशहूर है। फिलहाल बिहार राज्य की राजधानी है। इस ऐतिहासिक शहर ने पाटलिपुत्र से पटना तक का सफर तय किया है।

पाटलिपुत्र से पटना का सफर

पटना का वैसे तो कोई खास अर्थ नहीं होता है। मगर ये जानना दिलचस्प है कि पाटलिपुत्र से ये ऐतिहासिक शहर पटना कब हो गया? मौजूदा बिहार की राजधानी पटना कभी पाटलिपुत्र के नाम से जाता था। ऐसा कहा जाता है कि आधुनिक पटना करीब तीन हजार साल पहले जब एक गांव था तो यहां बहुत सारे पाटलि वृक्ष थे। इन पाटलि वृक्षों (औषधीय पौधा) के कारण ही इसका नाम पहले पाटलिग्राम और फिर नगर बनने पर पाटलिपुत्र बन गया। गंगा नदी के किनारे और राजधानी होने की वजह से इसका व्यारिक महत्व हमेशा बना रहा। गंगा के बड़े और चौड़े घाटों के कारण यहां बड़े-बड़े जहाजों से माल की ढुलाई होती थी। ये एक बंदरगाही शहर था तो ‘पत्तन’ (पत्तन का निर्माण किया जाता है, ये प्राकृतिक नहीं होते) शब्द इसके साथ जुड़ गया। इसे पाटलिपत्तन या पाटलिपट्टन नाम से भी जाना जाता था। जानकारों के अनुसार ‘पटना’ शब्द ‘पत्तन’ से बना है। ‘पत्तन’ शब्द अपभ्रंश होकर पटना हो गया और इसमें से पाटलि शब्द पीछे छूट गया। 1704 ईस्वी में इसका नाम बदलकर अजीमाबाद भी किया गया, मगर बाद के वर्षों में इसका नाम पटना ही रहा जानकारों के अनुसार ‘पटना’ शब्द ‘पत्तन’ से बना है। ‘पत्तन’ शब्द अपभ्रंश होकर पटना हो गया और इसमें से पाटलि शब्द पीछे छूट गया। यह भी कहा जाता है कि पटना का नाम पाटन देवी के नाम पर पड़ा है ।

राजा पत्रक से अजातशत्रु तक

लोककथाओं में राजा पत्रक को आधुनिक पटना का जनक कहा जाता है। राजा पत्रक ने अपनी रानी पाटलि के लिए जादू से इस नगर का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि इसी वजह से इसका नाम पाटलिग्राम पड़ा। बाद में पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया। पुरातात्विक अनुसंधानों की मानें तो पटना का इतिहास 490 ईसा पूर्व (आज से करीब 2800 साल पहले) से शुरू होता है। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु (492-460 ईसा पूर्व) ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थापित की। वैशाली के लिच्छवी वंश से संघर्ष के दौरान राजगृह की अपेक्षा पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि (Strategically) से अधिक रणनीतिक स्थान पर था। गंगा, सोन और पुनपुन नदी से घिरे इस भू-भाग पर अपमा दुर्ग स्थापित किया। पाटलिपुत्र का असली इतिहास अजातशत्रु के शासनकाल से मिलता है।

मौर्य शासन काल पटना का स्वर्ण युग

मौर्य साम्राज्य के उत्थान के बाद पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र बन गया। चन्द्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से आधुनिक अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। शुरुआती पाटलिपुत्र लकड़ियों से बना था, मगर सम्राट अशोक ने यहां शिलाओं की संरचना खड़ी की। चीन के फाहियान और युनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का लिखित विवरण दिया। ज्ञान की खोज में कई विदेशी यात्री यहां आए। कई राजवंशों ने पाटलिपुत्र से शासन को संभाला। मौर्य वंश के शासन के वक्त जो, गौरव इस शहर को हासिल हुआ, वो फिर बाद में किसी वंश के सत्ता के दौरान नहीं मिला। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पटना का भविष्य काफी अनिश्चित रहा। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना अधिपत्य जमाया। कई आध्यात्मिक प्रतिष्ठानों को नष्ट कर डाला। उसके बाद से पटना देश का सांस्कृतिक और राजनैतिक केंद्र नहीं रहा।

सूरी का पटन, अंग्रेजों का पटना बना

शेरशाह सूरी (1540-1545 ईस्वी) के शासनकाल में पाटलिपुत्र को ‘पटन’ कहा जाने लगा था, बाद में ब्रिटिश शासन काल में ‘पटन’ ही ‘पटना’ हो गया। शेरशाह सूरी ने पटना को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। उसने गंगा के किनारे एक किला बनाने की सोची। मगर सफलता नहीं मिली। अफगान शैली में बना एक मस्जिद अब भी मौजूद है। अकबर के राज्य सचिव और आइन-ए-अकबरी के लेखक (अबुल फजल) ने कागज, पत्थर और शीशे का संपन्न औद्योगिक केंद्र तौर पर इसकी चर्चा की है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने पोते मोहम्मद अजीम की गुजारिश पर 1704 में इसका नाम अजीमाबाद कर दिया। अजीम उस वक्त पटना का सूबेदार था।

1912 में बिहार की राजधानी बना पटना

मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही बंगाल के नबाबों के अधीन पटना आ गया। 17वीं शताब्दी में पटना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बन गया। 1620 में अंग्रेजों ने रेशम और कैलिको (भारत से जानेवाले सफेद सूती कपड़े को इंग्लैंड में कैलिको कहा जाता था) के व्यापार के लिए यहां फैक्ट्री खोली। जल्द ही ये सॉल्ट पीटर (पोटेशियम नाइट्रेट) के व्यापार का केंद्र बन गया, जिसके कारण फ्रेंच और डच से प्रतिस्पर्धा तेज हो गई। बक्सर के युद्ध (1764) के बाद पटना ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। मगर व्यापार का केंद्र बना रहा। 1912 में बंगाल के विभाजन के बाद ओडिशा और बिहार की राजधानी बना। फिर बिहार से अलग कर 1935 में ओडिशा को राज्य बना दिया गया। उसके बाद साल 2000 में बिहार से अलग कर झारखंड राज्य बनाया गया। मगर बिहार की राजधानी पटना बनी रही, जो आज भी कायम है।

तुर्कीये भूकम्प – मलबा हटाया तो 150 घंटे बाद हंसती मिली सात महीने की बच्ची

अंकारा/दमिश्क । तुर्की और सीरिया में पिछले सप्ताह आए दोहरे भूकंप से मरने वालों की संख्या क्रमश: 29,605 और 1,414 हो गई है। रविवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक तुर्की में घायलों की संख्या 80 हजार से अधिक और सीरिया में 2,349 हो गई है। तुर्की के न्याय मंत्री बेकिर बोजदाग ने रविवार को कहा कि तुर्की ने भूकंप में ढह गई इमारतों के दोषपूर्ण निर्माण में शामिल 134 संदिग्धों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बोजदाग ने संवाददाताओं को बताया कि तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार विनाशकारी भूकंपों ने 20 हजार से अधिक इमारतों को नष्ट कर दिया। स्थानीय एनटीवी ब्रॉडकास्टर ने रविवार को बताया कि दक्षिणी आदियमन प्रांत में भूकंप में नष्ट हुई कई इमारतों के ठेकेदार यवुज काराकस और सेविलाय काराकस को इस्तांबुल हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया। अर्ध-आधिकारिक अनादोलु एजेंसी ने बताया कि गजियांटेप प्रांत में एक इमारत के स्तंभ को काटने के लिए दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपदा के सातवें दिन भी हजारों बचावकर्ता ढही हुई बहुमंजिला इमारतों में जीवन के किसी भी संकेत की तलाश में लगे रहे।

150 घंटे बाद बचाई गई बच्ची

हालांकि जीवित बचे लोगों को खोजने की उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं। तुर्की के स्वास्थ्य मंत्री फहार्टिन कोका ने 150वें घंटे में बचाई गई एक बच्ची का वीडियो पोस्ट किया। अनादोलु एजेंसी ने बताया कि भूकंप के 160 घंटे बाद हटे प्रांत के अंताक्य जिले में बचावकर्मियों ने 65 वर्षीय महिला को बाहर निकाला। भूकंप के 150 घंटे बाद रविवार दोपहर चीनी और स्थानीय बचावकर्ताओं ने हाटे प्रांत के अंताक्य जिले में मलबे से एक जीवित व्यक्ति को निकाला। रविवार को अल्जीरिया और लीबिया ने भी भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री से भरे विमान भेजे। इस बीच, विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और मंत्रियों ने एकजुटता दिखाने के लिए तुर्की और सीरिया का दौरा करना शुरू कर दिया। ग्रीक विदेश मंत्री निकोस डेंडियास ने रविवार को तुर्की का दौरा किया। आपदा के बाद तुर्की का दौरा करने वाले पहले यूरोपीय विदेश मंत्री डेंडियास ने कहा, ‘हम द्विपक्षीय और यूरोपीय संघ के स्तर पर कठिन समय से उबरने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना जारी रखेंगे।’ क्षेत्रीय विवादों को लेकर नाटो के दो देशों के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच ग्रीक विदेश मंत्री की यात्रा हुई है।

कतर ने दिए 10 हजार कंटेनर घर

कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, भूकंप प्रभावित तुर्की का दौरा करने वाले देश के पहले विदेशी प्रमुख ने रविवार को इस्तांबुल में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन से मुलाकात की। अनादोलु एजेंसी ने बताया कि कतर ने तुर्की में भूकंप पीड़ितों के लिए 10 हजार कंटेनर घरों का पहला भाग भेजा है। सीरियाई राज्य समाचार एजेंसी सना ने बताया, रविवार को संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री, शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने सीरिया का दौरा किया और विनाशकारी भूकंप से उबरने के लिए समर्थन जारी रखने का वादा किया।

समाज सुधारक एवं महान देशभक्त थे महर्षि दयानंद सरस्वती

भारत ऋषि-मुनियों की पावन धरा है। इसी पुण्य धरा पर गुजरात के टंकारा प्रांत में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को वर्ष 1824 ईसवी में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनका नाम मूल शंकर रखा गया। शाश्वत सत्य के अन्वेषण हेतु एवं सत्य व शिव की प्राप्ति हेतु मूल शंकर वर्ष 1846 में 21 वर्ष की आयु में समृद्ध घर-परिवार, मोह ममता के बंधनों को त्याग कर संन्यासी जीवन की ओर बढ़ गए। उन्होंने 1859 में गुरु विरजानंद जी से व्याकरण व योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। भारत की उत्कृष्ट वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता की हजारों वर्षों की गरिमामयी विरासत मध्यकाल के तमसाच्छन्न युग में लुप्तप्राय हो गई थी।

राजनीतिक पराधीनता के कारण विचलित, निराश व हताश भारतीय जनमानस को महर्षि दयानंद सरस्वती ने आत्मबोध, आत्मगौरव, स्वाभिमान एवं स्वाधीनता का मंत्र प्रदान किया। स्वामी दयानंद 19वीं सदी के नवजागरण के सूर्य थे, जिन्होंने मध्ययुगीन अंधकार का नाश किया। महर्षि दयानंद के प्रादुर्भाव के समय भारत धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से अतिजर्जर और छिन्न-भिन्न हो गया था। ऐसे विकट समय में जन्म लेकर महर्षि ने देश के आत्मगौरव के पुनरुत्थान का अभूतपूर्व कार्य किया। लोक कल्याण के निमित्त अपने मोक्ष के आनंद को वरीयता न देकर जनजागरण करते हुए अंधविश्वासों का प्रखरता से खंडन किया। अज्ञान, अन्याय और अभाव से ग्रस्त लोगों का उद्धार करने हेतु वे जीवनपर्यंत संघर्ष करते रहे। महर्षि दयानंद ने सत्य की खोज के लिए अपने वैभवसंपन्न परिवार का त्याग किया।

1875 में स्वामी दयानंद ने बंबई (अब मुंबई) में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों को समस्त ज्ञान एवं धर्म के मूल स्रोत और प्रमाण ग्रंथ के रूप में स्थापित किया। अनेक प्रचलित मिथ्या धारणाओं को तोड़ा और अनुचित पुरातन परंपराओं का खंडन किया। उस अंधकार के युग में महर्षि दयानंद ने सर्वप्रथम उद्घोष किया कि, च्वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढऩा-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है।च् संपूर्ण भारतीय जनमानस को उन्होंने वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया। वेद के प्रति यह दृष्टि ही स्वामी दयानंद की विलक्षणता है। महर्षि दयानंद ने मनुष्य मात्र के लिए वेदों के अध्ययन के द्वार खोले थे, जिसके माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त किया।

वेदों के प्रचार-प्रसार में महर्षि दयानंद के योगदान का भावपूर्ण वर्णन करते हुए देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय लिखते हैं कि, च्पांच हजार वर्षों में दयानंद सरस्वती के समान वेद ज्ञान का उद्धार करने वाले किसी भी मानव ने जन्म नहीं लिया।

दयानंद वेद ज्ञान के अद्वितीय प्रचारक थे, जिन्होंने भारतवर्ष के सुप्त पड़े हुए आध्यात्मिक स्वाभिमान व स्वावलंबन को पुन: जाग्रत किया।च् स्वामी दयानंद सबसे पहले ऐसे धर्माचार्य थे, जिन्होंने धार्मिक विषयों को केवल आस्था व श्रद्धा के आधार पर मानने से इनकार कर उन्हें बुद्धि-विवेक की कसौटी पर कसने के उपरांत ही मानने का सिद्धांत दिया। उन्होंने मनुष्य को अपनी बुद्धि, विवेक शक्ति तथा चिंतन प्रणाली का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने राष्ट्रवाद के सभी प्रमुख सोपानों जैसे कि स्वदेश, स्वराच्य, स्वधर्म और स्वभाषा इन सभी के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह स्वराच्य के सर्वप्रथम उद्घोषक और संदेशवाहक थे। अंग्रेजों की दासता में आकंठ डूबे देश में राष्ट्र गौरव, स्वाभिमान व स्वराच्य की भावना से युक्त राष्ट्रवादी विचारों की शुरुआत करने तथा उपदेश, लेखों और अपने कृत्यों से निरंतर राष्ट्रवादी विचारों को पोषित करने के कारण महर्षि दयानंद आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद के जनक थे।

सबसे पहले वर्ष 1876 में स्वामी दयानंद ने ही च्स्वराजच् का नारा दिया, जिसे बाल गंगाधर तिलक ने आगे बढ़ाया। वीर सावरकर ने इस महामानव के विषय में लिखा कि, च्स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम योद्धा निर्भीक संन्यासी स्वामी दयानंद ही थे।च् तत्कालीन बिखरे हुए भारतवर्ष को स्वामी दयानंद ने ही एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया था। गुजराती पृष्ठभूमि होने के बावजूद स्वामी दयानंद ने आर्य भाषा हिंदी को राष्ट्र की भाषा बनाने का प्रयास किया। संस्कृत के प्रकांड विद्वान होने पर भी उन्होंने अपने उपदेशों का माध्यम हिंदी भाषा को ही बनाया। स्वामी जी परम योगी, अद्वितीय ब्रह्मचारी, ओजस्वी वक्ता थे। वे जानते थे कि सशक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को श्रेष्ठ शिक्षा पद्धति के माध्यम से ब्रह्मचर्य के तप में तपाकर ही राष्ट्र के स्वर्णिम स्वाभिमान और स्वाधीनता के मार्ग को प्रशस्त किया जा सकता है। इसके लिए स्वामी दयानंद ने गुरुकुल पद्धति का विधान किया, ताकि राष्ट्र का प्रत्येक युवा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों से परिपूर्ण होकर भारतीय वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए तत्पर हो। महर्षि दयानंद ने वेद के उपदेशों के माध्यम से भारतीय समाज को एक नया जीवन दिया। महर्षि ने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत जैसी अनेक सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जीवनपर्यंत संघर्ष किया। उन्होंने समाज में दलितों और शोषितों को समानता का अधिकार देकर सामाजिक एकता, समरसता व सद्भावना की नींव रखी। महान फ्रेंच लेखक रोम्या रोलां ने महर्षि दयानंद के अछूतोद्धारक कार्यों की प्रशंसा करते हुए लिखा कि, च्महर्षि दयानंद ने वेद के दरवाजे संपूर्ण मानव जाति के लिए खोले थे। उनके लिए संपूर्ण मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं। दलितों, शोषितों और अछूतों के अधिकारों का स्वामी दयानंद जैसा प्रबल समर्थक कोई नहीं हुआ।च् उनका चिंतन था कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने में मनुष्य को सर्वदा तैयार रहना चाहिए। उन्होंने तत्कालीन राजा, महाराजाओं एवं अंग्रेजी साम्राच्य के भय, लोभ, लालच की परवाह न करते हुए सत्य का उपदेश दिया। वेदों के स्वर्णिम चिंतन को महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, संस्कार विधि में प्रस्तुत किया।

उन्होंने भारतवर्ष के अतीत की गरिमा का पक्ष अत्यंत प्रबलता से प्रस्तुत किया, जिससे भारतवर्ष में स्वाभिमान एवं राष्ट्रीयता का समावेश हुआ। स्वामी जी स्वाधीनता और स्वराच्य के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने विदेशियों के आगे निर्भीकता से अपना पक्ष रखा। कोलकाता में 1873 में तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी नार्थ ब्रुक ने स्वामी दयानंद से कहा कि अंग्रेजी राच्य सदैव रहे, इसके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा। स्वामी दयानंद ने निर्भीकता के साथ उत्तर दिया कि स्वाधीनता और स्वराच्य मेरी आत्मा और भारतवर्ष की आवाज है और यही मुझे प्रिय है। मैं विदेशी साम्राच्य के लिए प्रार्थना कदापि नहीं कर सकता। स्वामी दयानंद कहा करते थे कि आर्यावर्त (भारत) ही वह भूमि है, जो रत्नों को उत्पन्न करती है।

वेद मंत्रों के प्रमाण देकर स्वामी दयानंद ने राष्ट्रीय स्वाभिमान से परिपूर्ण युवा शक्ति को तैयार किया। व्यक्ति, समाज, परिवार या राष्ट्र के विकास का मूलाधार उसकी स्वाधीनता है। ऋग्वेद का प्रमाण देते हुए स्वामी दयानंद स्वाधीनता के पथ की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, च्अर्चन् ननु स्वराच्यंच् अर्थात हम सदैव स्वराच्य की अर्चना करें। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, श्रद्धानंद, विनायक दामोदर, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, गोविंद रानाडे जैसे तमाम राष्ट्र चिंतकों ने स्वामी दयानंद के आध्यात्मिक स्वाभिमान, स्वाधीनता और स्वावलंबन के स्वर्णिम पथ का अनुसरण किया।

महर्षि अरविंद घोष ने स्वीकार किया था कि वैदिक ग्रंथों के उद्धार के कार्य के माध्यम से स्वामी जी ने भारतवर्ष के आध्यात्मिक स्वाभिमान को जाग्रत किया है। स्वामी जी ने बताया कि वेदों के उपदेशों से ही मनुष्य की व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है और भौतिक व आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। महर्षि दयानंद का चिंतन था की आध्यात्मिकता एवं ज्ञान ही मनुष्य एवं राष्ट्र के स्वाभिमान एवं स्वाधीनता को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं, इसलिए आर्य समाज की नियमावली में उन्होंने कहा कि अविद्या का नाश तथा सर्वदा विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। महर्षि दयानंद का स्वप्न था कि भारत ही नहीं, अपितु संसार का जनमानस श्रेष्ठता से परिपूर्ण हो च्कृण्वंतो विश्वमार्यम्च्।

महर्षि दयानंद सरस्वती ऐसे पहले महामानव थे, जिन्होंने वेदों को सत्य विद्याओं की पुस्तक कहा ही नहीं सिद्ध भी किया। ईश्वर और उसका दिव्य ज्ञान वेद। ज्ञान-विज्ञान का मूल स्रोत सर्वज्ञ ईश्वर का दिया हुआ वेद ज्ञान था। इन दोनों के आश्रय के बिना कोई भी मनुष्य इतने महान् कार्य नहीं कर सकता। जो पाश्चात्य विद्वान वेदों को गडरियों के गीत कहा करते थे।

महर्षि दयानंद ने इतने व्यापक क्षेत्रों में कार्य किया है कि जब हम किसी क्षेत्र विशेषज्ञ का मूल्यांकन करते हैं, तो अन्य कई क्षेत्र हमारी आंखों से ओझल ही रह जाते हैं। राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए उनके महान् योगदान पर अभी हमारी दृष्टि नहीं पड़ी है। संसार उनको एक धार्मिक महापुरुष के रूप में ही जानता है।

सच में स्वामी जी एक स्वतंत्र विचारक थे, किसी परंपरा और पूर्वाग्रह से बंधे रहना उन्हें स्वीकार न था। वेदों के प्रति उनकी निष्ठा और भक्ति इसी कारण थी, कि वेद मानव की स्वतंत्र-चिंतन शक्ति के द्वारों को खोलकर उसे एक अनंत आकाश प्रदान करते हैं।

वेद से स्वतंत्र चिंतन शक्ति पाने वाले उदारचेता दयानंद अपनी मातृभूमि को पराधीनता में जकड़ा देखकर चुप रहें, ये संभव न था। 1857 की क्रांति को दबाकर अंग्रेज सरकार ने भारतीय जन मानस के धार्मिक घावों पर मरहम लगाने के लिए एक घोषणा की थी।

महारानी विक्टोरिया ने कहा था- ‘हम चेतावनी देते हैं कि यदि किसी ने हमारी प्रजा के धार्मिक विश्वासों पर, पूजा पद्धति में हस्तक्षेप किया तो उसे हमारे तीव्र कोप का शिकार होना पड़ेगा।’

इस लोक लुभावनी घोषणा के अंतर्निहित भावों को समझ कर उसका प्रतिकार करते हुए ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में घोषणा करते हैं- ‘मतमतांतरों के आग्रह से रहित, अपने-पराए का पक्षपात शून्य, प्रजा पर माता-पिता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ भी विदेशियों का राज पूर्ण सुखदायक नहीं है।’

जीवन के हर क्षेत्र में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति देने वाले संन्यासी द्वारा देश की स्वतंत्रता का यह शंखनाद ही आगे चलकर भारत के जन-मन में गूंजने लगा। स्वाधीनता के इतिहास में जितने भी आंदोलन हुए उनके बीज स्वामी जी अपने अमर ग्रंथ ‘सत्यार्थ प्रकाश’ के माध्यम से डाल गए थे।

गांधीजी के ‘नमक आंदोलन’ के बीज महर्षि ने तभी डाल दिए थे, जबकि गांधीजी मात्र 6 वर्ष के बालक थे सन् 1857 में स्वामीजी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं- ‘नोंन के बिना दरिद्र का भी निर्वाह नहीं, किंतु नोंन सबको आवश्यक है। वे मेहनत मजदूरी करके जैसे-तैसे निर्वाह करते हैं, उसके ऊपर भी नोंन का ‘कर’ दंड तुल्य ही है। इससे दरिद्रों को बड़ा क्लेश पहुंचता है, अतलवण आदि से ऊपर ‘कर’ नहीं रहना चाहिए।’

स्वदेशी आंदोलन के मूल सूत्राधार भी महर्षि दयानंद ही थे। उन्होंने लिखा है- ‘जब परदेशी हमारे देश में व्यापार करेंगे तो दारिद्रय और दुःख के बिना दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता।’

स्वदेशी भावना को प्रबलता से जगाते हुए ऋषि बड़े मार्मिक शब्दों में लिखते हैं- ‘इतने से ही समझ लो कि अंग्रेज अपने देश के जूते का भी जितना मान करते हैं, उतना अन्य देश के मनुष्यों का भी नहीं करते।’

महर्षि की इसी स्वदेशी भावना का परिणाम था कि भारत में सबसे पहले सन् 1879 में आर्य समाज लाहौर के सदस्यों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सामूहिक संकल्प लिया था, जिसका विवरण 14 अगस्त, 1979 में स्टेट्स मैन अखबार में मिलता है महर्षि दयानंद के राष्ट्रीय विचारों के महत्व को अंग्रेज बहुत गहराई से अनुभव करते थे।

सन् 1911 की जनगणना के अध्यक्ष मि. ब्लंट लिखते हैं- ‘दयानंद मात्र धार्मिक सुधारक नहीं थे, वह एक महान देशभक्त थे। यह कहना अधिक ठीक होगा कि उनके लिए धार्मिक सुधार राष्ट्रीय सुधार का ही एक उपाय था।’

एक अन्य स्थान पर ये ही ब्लंट लिखते हैं- ‘आर्य समाज के सिद्धांतों में देशप्रेम की प्रेरणा है। आर्य सिद्धांत और आर्य शिक्षा समान रूप से भारत के प्राचीन गौरव के गीत गाते हैं। ऐसा करके वे अपने अनुयायियों में राष्ट्र के प्राचीन गौरव की भावना भरते हैं।’

ब्लंट के कथन की सत्यता ऋषि के कालजयी ग्रंथ ‘सत्यार्थ प्रकाश’ को पढ़कर ही अनुभव की जा सकती है। वह ग्रंथ कितने क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत रहा है, यह बता पाना बहुत कठिन है। पं. रामप्रसाद बिस्मिल, वीर अशफाक उल्ला, दादाभाई नौरोजी, श्यामजी कृष्णवर्मा, स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपतराय, भाई परमानंद, वीर सावरकर आदि न जाने कितने बलिदानी सत्यार्थ प्रकाश ने पैदा किए। एक अंग्रेज मि. शिरोल ने तो सत्यार्थ प्रकाश को ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें खोखली करने वाला लिखा था। ये तथ्य स्पष्ट करते हैं कि महर्षि दयानंद स्वतंत्रता अभियान के प्रथम और प्रबल संवाहक थे। स्वराज्य और स्वतंत्रता की मूल अवधारणा हमें उन्हीं से प्राप्त हुई थी।

सांसारिक मोहमाया और अपने-पराए की भावना से बहुत आगे निकल चुका यह वीतराग संन्यासी फर्रुखाबाद में देर रात तक सो न सका। अचानक शिष्य लक्ष्मण की आंखें खुल गईं, वह थोड़ा व्याकुल होकर बोला- ‘महाराज! आप सोए नहीं, क्या कहीं पीड़ा है? कहो तो हाथ-पांव या सिर दबा दूं। या कोई औषधि लाकर दूं।’

स्वामी जी एक गहरी श्वास छोड़ते हुए बोले- ‘लक्ष्मण! यह वेदना औषधोपचार से ठीक होने वाली नहीं है। यह तो भारतीयों के संबंध में चिंता के कारण चित्त में उभरती है। मेरी अब यह इच्छा है कि राजा-महाराजाओं को सन्मार्ग पर लाकर उनका सुधार करूं। आर्य जाति को एक उद्देश्य रूपी सुदृढ़ सूत्र में बांधने की मेरी प्रबल इच्छा है।’

महर्षि दयानंद सरस्वती वेद मंत्रों का भाष्य करते हुए भी ईश्वर से यह प्रार्थना करना नहीं भूलते थे कि हे जगदीश्वर! विदेशी शासक कभी हमारे ऊपर राज्य न करें। महर्षि का संपूर्ण जीवन की देशभक्ति का विशुद्ध अभियान था।

मोहनलाल विष्णुलाल पाण्ड्या ने पूछा कि महाराज! भारत का पूर्ण हित कैसे हो सकता है?

स्वामी जी ने कहा- ‘एक धर्म, एक भाव और एक लक्ष्य बनाए बिना भारत का पूर्ण हित और उन्नति असंभव है।

महर्षि दयानंद का संपूर्ण जीवन वैदिक संस्कृति हेतु समर्पित रहा। एक बार ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र सेन ने स्वामी दयानंद से कहा कि आप जैसा वेदों का विद्वान, संस्कृत का प्रकांड वेत्ता अंग्रेजी नहीं जानता, यह बड़े दुख की बात है। स्वामी दयानंद ने उत्तर दिया कि ब्रह्म समाज का शिरोमणि नेता देववाणी व वेदवाणी संस्कृत से अनभिज्ञ है, यह आपके लिए दुर्भाग्य की बात है। महर्षि का जीवन एक धार्मिक संत का था, उनकी प्रवृत्ति सत्यान्वेषण की थी और दृष्टि वैज्ञानिक एवं प्रजातांत्रिक थी। इस निर्भीक संन्यासी के चिंतन ने ही पराधीन भारत की सुप्त पड़ी आध्यात्मिक स्वाभिमान एवं स्वराच्य की भावना को जाग्रत किया।

(साभार – दैनिक जागरण एवं वेबदुनिया)

स्त्री की गरिमा, उसके संसार को सम्पूर्णता में स्वीकार करती है शुभजिता

सृजन की सकारात्मकता से भरे रहे 7 वर्ष

आपकी शुभजिता आज 7 साल की हो गयी । इस यात्रा के दौरान आप सभी का प्रेम मिला और प्रोत्साहन भी । शुभजिता एक प्रयास है जिसका आरम्भ 13 फरवरी 2016 को अपराजिता के रूप में हुआ । अपराजिता….माने कभी न हार..। यही तो मूल मंत्र है जीवन का….जो हार नहीं मानता..वह प्रयास करता है निरन्तर । हमने हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में वह अनछुआ, अनकहा पक्ष खोजने और उसे सहेजने का प्रयास किया है जिसके सिरे हाथों से जैसे फिसल रहे हैं । शुभजिता स्त्री की गरिमा और उसके संसार को उसकी सम्पूर्णता में स्वीकार करती है क्योंकि वह उसे आधी आबादी भर नहीं मानती क्योंकि अगर स्त्री आधी आबादी है तो यह उपनाम एवं उपाधि तो शेष दुनिया को मिलनी चाहिए । बात यह है कि जो सृष्टि को पूर्णता देती है, जो प्रकृति है, सृजन है, वह अधूरी तो हो ही नहीं सकती । इन दिनों शुभजिता के प्रतीक चिह्न में आप त्रिदेवियों को देख रहे होंगे..यही सृष्टि का सार है…सृजन केन्द्र है, समृद्धि साधन है और सर्जना शक्ति का लोककल्याण में उपयोग ही साध्य है..। हमने जब भी देखा तो पुराणों में देवियों को अलग देखा मगर वास्तविकता तो यह है कि तीनों एक दूसरे को पूर्ण करती हैं…सरस्वती का विवेक ही वैभव और शक्ति को संतुलित कर सृजनात्मक आधार देता है ।

हमने पत्रकारिता को प्रोपोगेंडा के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया और न ही कभी स्त्री को अबला या बेचारी समझकर प्रस्तुत किया । स्त्री को अगर समानता प्राप्त करनी है तो विक्टिम कार्ड खेलने से परहेज करना होगा और समान रूप से दायित्व वहन करना होगा..। कार्यक्षेत्र में भी स्त्री के रूप में अपने लिए सहूलियत खोजना हमारे विचार से सही नहीं है मगर अब भी इसकी आवश्यकता बनी हुई है क्योंकि स्त्री के कर्तव्य पालन में सहभागिता का चलन अब भी बहुत कम है ।

संरक्षणवादी दृष्टिकोण के साथ चलने वाला समाज अपने अहं की माया में फँसकर अपनी सृजनात्मकता का आधा ही उपयोग कर रहा है । समानता का प्रश्न जेंडर से अधिक योग्यता के आधार पर तय करने की जरूरत है और इसे निष्पक्ष भाव से करने के लिए समान अवसर देने में पूरी ईमानदारी से देने की जरूरत है । कई शिक्षित और समाज के प्रतिष्ठित लोग भी इस मामले में विफल हैं क्योंकि घर को घर की स्त्री ही सम्भालेगी की मानसिकता के वशीभूत होकर इन्होंने अपने घर और कार्यालय की स्त्रियों से आगे बढ़ने का अधिकार छीना है…सम्भवतः उनको खुद के पीछे छूट जाने का भय रहा हो मगर जो योग्य है…आगे बढ़ने का अधिकार उसे ईश्वर ने दिया है। परिवार, समाज, देश के विकास में योगदान करना उसका दायित्व है…आप अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उसे रोकर पूरे देश को क्षति पहुँचा रहे हैं और राष्ट्रद्रोह हमारी दृष्टि में यही है ।

7 वर्षों की यात्रा में हम युवाओं से जुड़े…पुरुषों को समझने का प्रयास किया । देश की परम्परा..इतिहास और इसके समृद्ध संसार को समझने का प्रयास किया है और यह प्रयास चलता रहेगा । अपने सुझावों से, अपने योगदान से आपने शुभजिता को आगे बढ़ाया है । 5 लाख से अधिक लोग हमें देख चुके हैं, देख रहे हैं…बगैर किसी मार्केटिंग के, बगैर किसी तामझाम के आज शुभजिता यहाँ तक आ सकी है तो इसका श्रेय आप सभी को है…..हार्दिक अशेष आभार एवं प्रणाम ।

– सुषमा त्रिपाठी कनुप्रिया

संस्थापक एवं सम्पादक, शुभजिता

भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज में केंद्रीय बजट 2023-24 पर संगोष्ठी

कोलकाता । भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज के वाणिज्य विभाग (स्नातक अऔर स्नातकोत्तर दोनों) और व्यवसाय प्रशासन विभाग (बीबीए) ने गत 6 फरवरी, 2023 को मुख्य परिसर के कॉन्सेप्ट हॉल में “केंद्रीय बजट 2023-24” पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई । कॉलेज के बीबीए, बीकॉम और एमकॉम जैसे विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में पंजीकरण कराया। पंजीकरण दोपहर से शुरू हुआ और आधे घंटे से भी कम समय में सभागार खचाखच भर गया।

संगोष्ठी की शुरुआत छात्र मामलों के डीन प्रो दिलीप शाह ने औपचारिक रूप से सभा का स्वागत करते हुए किया । उन्होंने गणमान्य व्यक्तियों, मॉडरेटर और फैकल्टी का परिचय दिया और उन्हें दीप प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद उन्होंने वक्ताओं और मॉडरेटर को अपना आसन ग्रहण करने के लिए मंच पर बिठाया । तत्पश्चात प्रो. शाह ने आयोजन की कार्यवाही मॉडरेटर डॉ. सुमन कुमार मुखर्जी, महानिदेशक, बीईएससी को सौंपी।

डॉ. मुखर्जी ने अपनी विशेषज्ञता के आधार पर वक्ताओं द्वारा कवर किए जाने वाले विषयों के बारे में बताया। उन्होंने बजट 2023-24 के प्रमुख बिंदुओं को साझा किया, जिसमें भारत ने सभी विकासशील देशों की तुलना में उच्चतम विकास दर हासिल की थी। उन्होंने कहा कि बजट वास्तव में अर्थव्यवस्था को एकीकृत करता है और इसमें आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्रों – ग्रामीण मोर्चे और एमएसएमई क्षेत्रों को जोड़ने की दृष्टि है। आदिवासी समूहों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित मुद्दों को भी संबोधित किया और इस तरह बजट एक “भारत जोड़ो” आर्थिक योजना है। उन्होंने दोहराया कि लोकप्रिय धारणा के विपरीत, भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तव में कई अन्य विकासशील देशों की तुलना में विश्व स्तर पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जो आईआरजीडी (ब्याज दर-विकास) पर जोर देते हुए चक्रीय राजकोषीय नीति का मुकाबला करने के लिए लचीलेपन से पुनरुत्थान और राजकोषीय समेकन की ओर बढ़ रहे हैं।उन्होंने इसे एक ऐसे दस्तावेज के रूप में संदर्भित किया जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के राजस्व और व्यय को रेखांकित करते हुए, सामाजिक अतिरिक्त पूंजी के माध्यम से समावेशी आर्थिक विकास और विकास की दिशा निर्धारित करता है।

डॉ अशोक के लाहिरी (अर्थशास्त्री, 15वें वित्त आयोग के पूर्व मुख्य सलाहकार सदस्य) ने बजट पर जोर देने और प्राथमिक घाटे के महत्व पर विस्तार से बात की। उन्होंने विकास और स्थिरता, राजकोषीय विवेक और ऋण की स्थिरता के बारे में भी बात की। उन्होंने यह भी समझाया कि “सभी प्राप्तियां राजस्व नहीं हैं” और ब्याज भुगतान व्यय नहीं हैं।

इसके बाद, सीए लायन ए.पी. सिंह (चार्टर्ड एकाउंटेंट और लायंस क्लब इंटरनेशनल के उपाध्यक्ष) ने “अमृत काल” पर बात की, जो अगले 25 वर्षों से लेकर 2047 तक हैउन्होंने यह बजट क्या प्रदान करेगा और भारत में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवार कल्याण के विकास के महत्व पर बात की। उन्होंने राजकोषीय घाटे और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को होने वाले खतरों के बारे में भी बात की। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भविष्य युवाओं और तर्कसंगत निर्णय लेने की उनकी क्षमता पर निर्भर करेगा।

सीए हरीश अग्रवाल (मैनेजिंग पार्टनर, ईवाई, और ईवाई इंडिया की कंसल्टिंग सर्विस लाइन के सीओओ) इस बात को लेकर आशावादी थे कि हम भारत को अगले 25 वर्षों में कहांँ होने की उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने विदेशी निवेश की पेचीदगियों और संशोधित व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था के तहत ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने महिलाओं की भागीदारी दर बढ़ाने की आवश्यकता और भारतीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात की, न कि केवल घरेलू मुद्दों पर ध्यान देने की।

इसके बाद, सीए दिनेश अग्रवाल, (पार्टनर ईवाई, इंडिया) ने देश में प्रत्यक्ष करों के प्रभाव और उपायों के युक्तिकरण के बारे में संक्षेप में बात की। उन्होंने पुरानी और नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था के बीच के अंतर और इसके पीछे के तर्क को समझाया।

सीए अभिषेक जायसवाल, (पार्टनर ईवाई, इंडिया) ने अप्रत्यक्ष करों की अवधारणाओं पर बात की। उन्होंने अप्रत्यक्ष कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में योगदान के रूप में जीएसटी के महत्व का उल्लेख किया जो अभी तक प्रचलित हैं। यह समय की बात है जब सभी अप्रत्यक्ष करों को एक ही मद में एकीकृत किया जाता है।

सीए अरुण अग्रवाल (चार्टर्ड एकाउंटेंट और पार्टनर, के एन जैन) ने बजट के संकेतों और जोर पर बात की। सर्विस टैक्स के विशेषज्ञ होने के नाते उन्होंने मौजूदा बजट में इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रासंगिकता पर अपने विचार रखे।

सभी पैनलिस्टों द्वारा अपनी प्रस्तुतियाँ देने के बाद, मॉडरेटर ने मनरेगा के खर्च में कमी, ग्रामीण विकास महत्वपूर्ण होने पर कृषि बिलों की प्रासंगिकता और स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर उनसे पूछताछ की। इसके बाद, दर्शकों से कुछ प्रश्न आमंत्रित किए गए और छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने कई प्रासंगिक प्रश्न पूछे और वक्ताओं ने बड़ी ही दिलचस्पी और उत्साह के साथ सवालों के जवाब दिए।

सत्र के अंतिम भाग के दौरान, मॉडरेटर ने कुछ रोचक जानकारियों के माध्यम से कार्यवाही को संक्षेप में प्रस्तुत किया। तत्पश्चात, वाणिज्य और प्रबंधन दोनों विभागों के नामित प्रमुखों द्वारा पैनलिस्टों का अभिनंदन किया गया।

बीईएससी के प्रभारी शिक्षक डॉ. सुभब्रत गांगुली द्वारा दिए गए धन्यवाद प्रस्ताव के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। उन्होंने पैनल चर्चा के सफल संचालन के लिए वाणिज्य विभाग (यूजी और पीजी) और प्रबंधन को बधाई दी। डॉ. त्रिदीब सेनगुप्ता और प्रो सस्पो चक्रवर्ती कार्यक्रम के क्रमशः संयोजक और संयुक्त संयोजक रहे । उन्होंने कार्यक्रम समन्वयकों सुश्री परिधि अग्रवाल और सुश्री अरुंधति मजुमदार को उनकी नेटवर्किंग और कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन्यवाद दिया।

डॉ वसुंधरा मिश्र ने बताया कि वाणिज्य और प्रबंधन दोनों विभागों के संकाय सदस्यों ने इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए मिलकर काम किया। छात्र स्वयंसेवी टीम ने भी ऑडिटोरियम को क्षमता से भरने और अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने में मदद की।