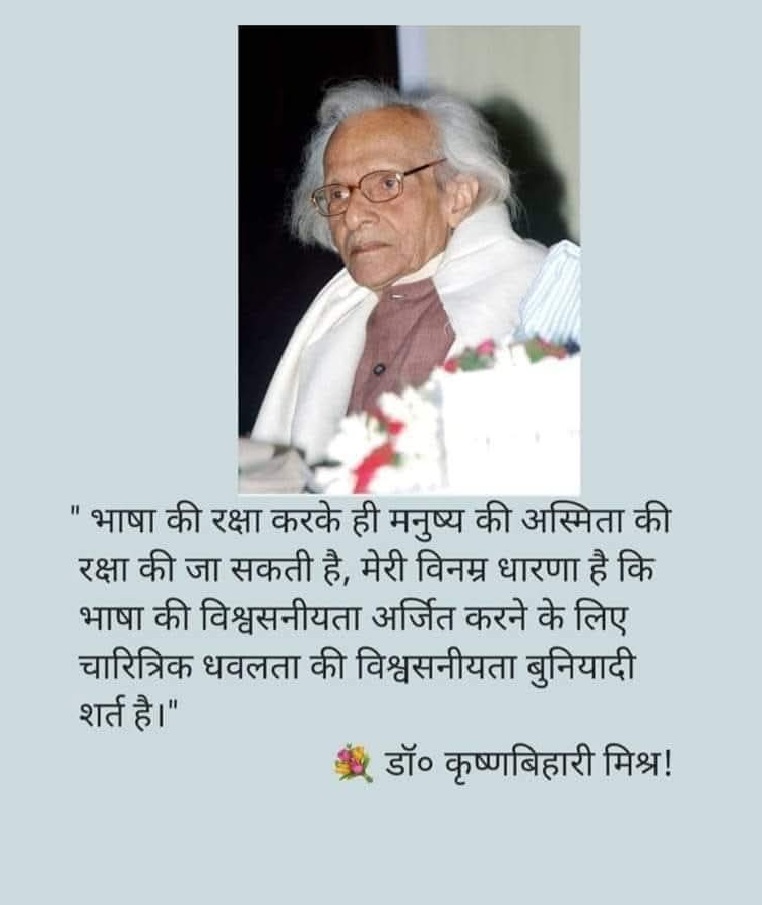

डॉ कृष्ण बिहारी मिश्र ने अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों को रचनाधर्मिता में परिणत किया है और उनका संरक्षण किया है। यही मनुष्य की पूर्णता है। डाॅ राधाकृष्णन ने कहा था कि प्रत्येक मनुष्य में एक ही आत्मा का वास होता है। आत्मा के सत्य को पाकर वह जीवन के सत्य को भी पा सकता है।

‘मकान उठ रहे हैं’ (पृष्ठ 55)के संदर्भ में ‘इक्कीसवीं सदी की अगुवानी में एक पाती’ जिसमें हजारीप्रसाद द्विवेदी जी की यह टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें वे मानते हैं कि यदि सभ्यताओं के प्रसार के साथ मानवीय चिन्मय मूल्यों का आधिकारिक सामाजिकीकरण होता है, तो समझना चाहिए कि सभ्यता का विकास सही रास्ते पर हो रहा है, लेकिन यदि चिन्मय मानवीय मूल्य अधिकाधिक संकुचित क्षेत्र में ही सिमटने लगे, ईमानदारी और सच्चाई ‘कम्पार्टमेंटल’ होती चली जाए और जड़ वस्तुओं का महत्व ही समाज में प्रतिष्ठित होता जाए तो समझना चाहिए कि सभ्यता गलत रास्ते पर जा रही है। ये पत्र कृष्ण बिहारी मिश्र जी अपने मित्र शंकर माहेश्वरी जी को लिखा था ।

आज मानवीय मूल्यों पर निर्मम तरीके से प्रहार हो रहा है और इक्कीसवीं सदी की अगुवाई करने वाला मनुष्य क्या मूल्यों से पूर्णतः रिक्त होगा? यह विश्वयुद्ध की विनाशलीला से कम भयावह नहीं है कि मनुष्य का मूल्य मर जाए! मूल्यबोध गंवाकर जीने का मूल्य क्या है?

आज विश्व धर्म के प्रति अविश्वास और नैतिक मूल्यों के प्रति विद्रोह की भावना से सुलग रहा है ।विज्ञान और औद्योगिकी की जबर्दस्त और चामत्कारिक उपलब्धियों के बावजूद मनुष्य का मन एक गहरे शून्य से भर गया है। वह नहीं जानता कि इन शून्य को कैसे भरा जाए। हर चीज की छानबीन और पूछताछ की जाती है, सब कुछ वैज्ञानिक ढंग से, तार्किक ढंग से समझाना पड़ता है।

बौद्धिक और नैतिक दोनों दृष्टियों से क्या आश्वस्त किया जा सकता है? संभवतः यह बड़ा प्रश्न है। मनुष्य धर्म के विषय में कौन सा धर्म युक्तिसंगत धर्म है? हर व्यक्ति अपने धर्म को अभीष्ट मानता है। प्रश्न उठता है कि क्या धर्म का लक्ष्य तर्क और चेतना के मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है?

जहाँ तक हमारे देश का संबंध है हम युक्तिमूलक धर्म ब्रह्म विद्या के विषय में जिज्ञासा कर सकते हैं। ‘ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे’ में युक्तिसंगत खोजबीन है ।हम सबसे पहले प्रश्न करते हैं कि दुनिया क्या है। यदि ब्रह्मविद्या को जान लिया जाए तो कई प्रश्नों का समाधान मिल जाता है। व्यवहारिक अनुशासन को जो बौद्धिक विचार को जीवन के विश्वास में परिणत कर देता है, उसे ही सरल रूप में ‘योगशास्त्र’ कह सकते हैं ।आत्मा और परमात्मा का मिलन कृष्णार्जुन संवाद है ।यही अंत है, यही लक्ष्य, यही पूर्णता है।

इसके लिए हमें तप की ओर जाना ही होगा तभी हम जान पाएंगे कि वह क्या है?

महान वैयाकरण पाणिनी कहते हैं कि किसी भी वस्तु को पहली बार देखने पर संतुष्ट न होने पर पुनर्विचार करना ही तपस्या है। ऐसा करने से एक के बाद एक मूल्यों का निरंतर उद्घाटन होता जाएगा। पदार्थ से जीवन, जीवन से मन और मन से बुद्धि का एक निश्चित क्रम है। इसके बाद ही आत्मशांति और परमानन्द की प्राप्ति होती है। इस तपस्या की अनुभूति किसी दूसरे के कहने से नहीं होती बल्कि अपनी आंखों से देखते हैं, हृदय से महसूस करते हैं। एक ऐसा दर्शन जो अपनी खोज करता है और अपने आप को अनुशासित करता है और धर्म का लक्ष्य प्राप्त करता है। यही ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन है, यही वह धर्म है जो इसके बाद विश्व में प्रचलित होगा।

डॉ कृष्ण बिहारी मिश्र की बौद्धिक और नैतिक तपस्या ने लेखन के माध्यम से मनुष्य धर्म के गुणों को उभारने का महत् कार्य किया है।

भोजपुरी अंचल की राग चेतना और मूल्य चेतना और मूल्य चेतना के मणिकांचन योग हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। यही ब्रह्म विद्या और परम आनंद चेतना से पूर्ण उनका संवाद है, बतकही है, बतरस है जो प्रकृति को, मनुष्य वृत्ति को, प्रेम को, लोकराग को मनुष्य की मूल चेतना से योग कराता है। रामकृष्ण परमहंस, माँ शारदा, विवेकानंद, रवीन्द्रनाथ ठाकुर की पुण्य भूमि बंगाल की माटी से उनका जुड़ाव अंत तक बना रहा।

एक ओर डाॅ मिश्र आस्थावान हैं, विनम्र हैं, आस्तिक हैं, आध्यात्मिक हैं, पर दुःखकातर हैं, दूसरे की विवशताओं को समझने वाले आत्मीय हैं तो दूसरी ओर मूल्य चेतना की अवहेलना करने वाले के प्रति कठोर भी हैं। किसी का आच

आचरण, विचार या सर्जना सामाजिक मूल्य, मानवीय गरिमा, भारतीय मनीषा की क्षति करने वालों से उन्हें परहेज है और ऐसे लोगों का वे व्यक्तिगत स्तर पर प्रतिकार करते हैं साथ ही सार्वजनिक रूप से भी उसकी बखिया उधेड़ने से भी नहीं चूकते।

हिंदी पत्रकारिता उनके अनुशीलन का महत्वपूर्ण विषय है जिसमें उन्होंने अपने को एक साधक की तरह तपाया है ।पत्रकारिता पर डॉ मिश्र के ग्रंथ हिंदी की धरोहर हैं। उनके ललित निबंधों में गहरी संवेदनशीलता है जो इन्हें भारतीय दर्शन और अध्यात्म के उच्चतम सोपान पर प्रतिष्ठित करता है। ‘नेह के नाते अनेक ‘, ‘आँगन की तलाश ‘, ‘बेहया का जंगल ‘, ‘मकान उठ रहे हैं ‘(1990),आदि ललित निबंध संग्रह हैं जिनके शीर्षक ही अपनी कहानी कहने में सक्षम है। उपभोक्ता संस्कृति के बढ़ते प्रकोप और आधुनिकता की आंँधी के कारण मानवीय गुणों का ह्रास होता चला जा रहा है ।

डॉ मिश्र की यही प्रमुख बैचैनी, उदासी थी जिससे वे सदैव चिंतित भी रहते थे। वे अपने को निरंतर जांचते और परखते रहते थे, उनके लिए भारतीयता के मूल्य, आदर्श और संस्कृति विरासत के लिए एक अलग दृष्टि थी।

उनकी सर्जनात्मक चिंताएं अपने पाठक को न्योता देती हुई दिखाई पडतीं हैं कि वह स्वयं अपनी समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत को परखने और इसको पहचानने के लिए उत्सुक हों। यही रचनात्मक प्रक्रिया व्यष्टि से समष्टि की ऊंचाई तक पहुंचती है। यही तो धर्म की सर्वश्रेष्ठ सीढ़ी है जहांँ मूल्य और आदर्श की पराकाष्ठा दिखाई देती है। यही योग है। यही धर्म है।

बेहया का जंगल, निबंध संग्रह में 11 निबंधों का संकलन है इसकी भूमिका अज्ञेय जी ने लिखी है। ललित निबंध में जिसमें ललित निबंध के विषय में सारगर्भित निबंध है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने पुरोवाक् लिखा है जो निबंधों पर प्रकाश डालता है। डॉक्टर मिश्र जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि मूलतः वे ग्रामीण होने के कारण उनकी संवेदना देहाती चेहरे- चरित्रों और परिदृश्यों से जुड़ी हुई है। अपने गांव -जजार की व्यथा- कथा के माध्यम से पूरे भारत के गांवों की समस्या को देश के आधारभूता शक्ति को स्पर्श करने की इन निबंधों में कोशिश की है।

ये ललित निबंध सामाजिक समस्याओं पर भी प्रकाश डालते हैं। ललित निबंध पाठक के साथ घुलमिल जाता है और बातकही करता है। निबंधकार या ललित गद्य रचने वाला बहुश्रुत ,बहुपठित, शैलीकार तथा लोक चेतना से संपृक्त होता है। तभी वह श्रेष्ठ रचना देता है।

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर विद्या निवास मिश्र, डॉक्टर कुबेरनाथ राय के बाद डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र जी का नाम उभर कर आता है। इन निबंधों में पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति ,बिरहा ,चैता, फाग, कजली, रीति -रिवाज, पर्व -त्यौहार तो हैं ही साथ ही कलकत्ते के जनजीवन के सामंजस्य से उत्पन्न आधुनिकता भी झांकती है। लेखक का मन बार-बार अपने गांव की ओर भागता है।

‘बेहया का जंगल’ पहला निबंध है और ‘नयी-नयी घेरान’ के आधार पर ही पुस्तक का शीर्षक रखा गया है। यह ‘कल्पना’ पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। जब आदमी बेहया बन जाता है ,कोई भी बड़ा से बड़ा काम करते हुए भी संकोच नहीं करता तब उसमें ढीठ संस्कार का जन्म होता है। और वह जंगली कानून के राज्य में ले जाता है जहां कई प्रकार के अंधकार और संकीर्णताएं फलती फूलती हैं( पृष्ठ 8)। डॉ कृष्ण बिहारी की यही चिंता और उदासी का कारण रहा है। ये लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों की भी याद दिलाते हैं जहां वे मानवीय वृत्तियां जैसे लोभ ,क्रोध आदि के उद्भव और उसके व्यैक्तिक, सामाजिक और वैश्विक दुष्प्रभावों पर भी चिंता करते हैं। डॉ मिश्र संसार में व्यक्ति के मूल्यों में ह्रास का प्रमुख कारण लालच- प्रलोभन ही बताते हैं। उनका मानना है कि गंवार गोपियों की तरह होना चाहिए जो प्रलोभनों से दूर रहीं और कृष्ण ही उनका प्राप्य रहा।

‘ निर्गुण कौन देश को वासी’ में समाज में बढ़ती अंध श्रद्धा के प्रति चिंतित हैं, दुखी हैं। जिनमें बौद्धिक साहस नहीं है, उन्हें बुद्धिजीवी या स्वार्थी लोगों को समाज सुधारक या ठाठ बाट वालों को राजनेता का दर्जा दिया जा रहा है। समाज में हो रही बौद्धिक ह्रास के प्रति उदासी है।

‘टूटती तस्वीर’ निबंध में कहते हैं -‘राजनीति जनता की छाती पर नारे धुनने लगी है। ‘लोकतंत्र की हिफाजत के प्रति लेखक चिंतित और बेचैन है।

लोक संस्कृति के बात ‘फगुआ की तलाश गोइंछा गमकत जाइ’ आदि निबंध है जिनमें मनुष्य के रस लोक की रक्षा में पर्व मनाए जाते हैं। आज ‘शहरी आत्मीयता के फंदे में गांव भी फंसता जा रहा है।वे कहते हैं कि सच यह है कि हम गांव के रूढ़ रिवाज जी रहे हैं। गांव का चरित्र नहीं जी रहे हैं ।(पृष्ठ 64, बेहया के जंगल )। अज्ञेय जी ने कहा है की मिश्र जी के निबंध कुम्हार के मिट्टी के बर्तन की तरह है जिन्हें ऊपर से चिकनी मिट्टी से होप देते हैं। गांव के सौंधें मुहावरे ओप देते हैं जिसे पकने पर चमक आ जाती है। निबंधों में वही तेज और चमक है जिससे मन अगरा उठता है ।

‘मकान उठ रहे हैं’- इस निबंध संग्रह में तेरह निबंध हैं जिसमें लेखक महानगर में रहते हुए भी उसके ‘बीते युग का आदमी ‘जिंदा है ।(पृष्ठ 21 )अपने राग और अपने भाग की चिंता से आज दुनिया परेशान है जो आधुनिक सभ्यता का सबसे बड़ा अभिशाप है। लेखक का सांस्कृतिक गंवई मन छटपटाता है लेकिन उदासी की गांठों को भी खोलता है।

इसका सबसे बड़ा समाधान लेखक बताते हैं कि वर्तमान समय में बतरस से बढ़कर शायद कोई दूसरा रस नहीं है।

अज्ञेय ,विद्या निवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, प्रेमचंद, पंत आदि से लेखक ने अपने ग । गंवई मन को पूरी तरह खोलकर लिखा है।

‘बहुत दिन हुए घर से निकले’ निबंध में अपनी रचनात्मक विशिष्टता से गांव की नीम छांव, हरसिंगार की महमह वर्षा, हमराई की कोयल, खेती का समहुत , पड़ोसी गांव का खोंइछा आदि की याद लेखक को पागल बना भाव रस में डूबो देती है। ‘बनारस मर रहा है ‘निबंध उनके व्यक्तिगत रस की याद दिलाता है।बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र रहे डॉक्टर मिश्र ने बनारस के उसे रस को चखा है जहां जीवन दर्शन ,अध्यात्म, मस्ती और संवेदना के सूत्र मित्रों, शिक्षक, गुरुजनों को जोड़े रहते थे। आज की घोर व्यावसायिकता, फैशनेबल उपभोक्ता संस्कृति से लेखक दुखी है ।किसी भी देश की संस्कृति की मौत बहुत ही भयंकर होती है ।

‘धुआं और प्रसन्न हरीतिमा की संघर्ष भूमि’ निबंध में महानगर में बनने वाले कंक्रीट ,लोहे और सीमेंट के जंगल से निकलकर अपने आसपास से उठकर अपने आंचलिक राग की भूमि पर आता है और आम, जामुन, महुआ, कदंब ,सेमल की हरीतिमा से खुश है। लेखक को विश्वास है कि जहरीली धुएं को प्रसन्न हरीतिमा अवश्य ही निगल जाएगी(पृष्ठ 36) । यह दृढ़ विश्वास है। अपने अंदर के गंवई संवेदना को लेखक कभी नहीं भूला। वह महानगर के चकाचौंध से भयभीत है। लेखक अपने मित्रों, पड़ोसियों, सहधर्मियों को संबोधित करके ये निबंध लिखते हैं।

गंवई मन की पीड़ा के साक्षी हैं यह लंबे-लंबे पत्र।

पृष्ठ 41 पर लिखा है कि पापचार करने वाले जो छाती उतान कर घूमते हैं, फूल-अच्छत से अभिषेक करते हैं, जो समाज को कहां ले जाएगा , यह चिंता है लेकिन उम्मीद भी है कि यह एक दिन अवश्य सही राह पर आएगा। वे कहते हैं-‘ रास्ते से ठगों की भीड़ छटें और मुसाफिर को उसकी राह मिले ।’

वह युगीन विसंगतियों को देखकर दुखी है और वह देख रहा है कि गांव वालों का मन गांव से उचट रहा है। पुराने माटी के मकानों को, झोपड़ों को गिराया जा रहा है और गांव- जवार में धृतराष्ट्रों की अंधी पलटन खड़ी हो गई है। आज की स्थिति से लेखक को निराशा भी है क्योंकि उससे होने वाले विध्वंस से सशंकित है।

‘ भोजपुरी धरती और लोकराग ‘लंबा निबंध है जिसमें डेढ़ दर्जन भोजपुरी लोकगीतों के माध्यम से लोक रस, मनुष्य की स्वाभाविक जीवंतता को बताया है जहां लाग लपेट नहीं है।

शब्द बतियाना, अंखफोर, अगराकर, सोगहक, खोंइछा, अगवाह,ढाही,मरुआया ,जोहता, मुंह बिराते, मनसायन, सीवन- ज्वार आदि सैंकड़ों लोक शब्द हैं जिनसे लेखक की आत्मा जुड़ी हुई है।

वैचारिक संघात से सुसज्जित ये निबंध अपने आप में विशिष्ट हैं। भाषा ,शिल्प ,संवेदना आदि समस्त स्तरों पर ललित निबंध लेखन के संपूर्ण निज गुणों के साथ निखर कर आते हैं। बतकही —चलती रहती है।

उदासी संक्रामक रोग होता है। आज महानगर और गांव भी इसके शिकार होते जा रहे हैं। मिश्र जी की चिंता बढ़ती अमानवीयता के प्रति है। और वे एक वृहत्तर समाज को अपनी रचनाओं से जोड़ना चाहते हैं।

‘नेह के नाते अनेक’ निबंध ‘ में बहुत ही आत्मीय संस्मरण हैं। केवल ध्यान से काम नहीं चलता है ,ध्यान रस में मग्न होना पड़ता है। वे राम कृष्ण परमहंस के ध्यान में रहे और उससे प्राप्त लाभ को पूरी दुनिया के सामने रखा।

पत्रकारिता के लेखक ,साहित्यकार, ललित निबंधकार ऐसे ही नहीं बने हैं। पाषाण जी ने उनके लिए सही लिखा है (पृष्ठ 293 गांव की कलम में)-हिंदी के प्रति अक्षम प्रेम का ही परिणाम है कि साहित्य साधना के व्रती डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र सारस्वत यज्ञ कुंड की समिधा बार-बार बनते हैं और हर बार पहले से अधिक प्रदीप्त बनकर हमें मिलते हैं। पाषाण जी ने ताजा टीवी द्वारा दी गई उनकी उपाधि ‘फकीर’ को ही अपनी बात रखने के लिए आलंबन बनाया है – ‘ हिंदी के एक फकीर की अनुशीलन साधना’। यह साधना है, तप है, योग है ,प्रेम है ।अज्ञेय जी की पंक्तियां डॉक्टर कृष्ण बिहारी जी पर सटीक बैठती हैं-

‘मैंने विदग्ध हो जान लिया

अंतिम रहस्य पहचान लिया

मैंने आहुति बनकर देखा

यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है।’

लेखक सचेत है ,प्रज्ञा आर्षवाणी को समझना और जीवन भी स्थाई नहीं है ,इसे ही सत्य और सनातन माना जा सकता है ,आंगन की तलाश पृष्ठ 10 में लेखक ने मानुष का संधान किया है। लालन फकीर ,अंजना, राम बचन ब,टोरमल , युगल किशोर घोष जैसे चरित्रों में लेखक को संवेदना दिखाई देती है। ‘सबार ऊपरे मानुष सत्य’ की प्रतिष्ठा की है। उनका साहित्य और व्यक्तित्व दोनों एकमेक होकर ही ऐसा साहित्य संसार रचा है। यह ऐसा ही है जैसे रामकृष्ण परमहंस के आसपास जो उनके सहयोगी थे, जिन्होंने उनके कार्य को सफल और सत्य सनातन बनाने में सहयोगी वातावरण बनाया।पूरा वातावरण एक रहस्य की तरह मानो डॉ कृष्ण बिहारी मिश्र के इर्द-गिर्द बुना हुआ था और वे साहित्य तप की साधना के चरम उत्कर्ष पर पहुंचे हों ऐसा प्रतीत होता है।

यह दैवीय कृपा नहीं तो और क्या है?