प्रेम कहानियाँ हमारे समाज में ही नहीं साहित्य में भी बहुतेरी मिलती हैं। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो अपने मुकाम अर्थात ब्याह की वेदी तक पहुँचती हैं तो कुछ बीच में ही दम तोड़ देती हैं। अगर हम ध्यान दें तो जितनी भी लोकप्रिय प्रेम कहानियाँ हैं, वे सभी असफल या नकाम प्रेम की कहानियाँ हैं। सफल प्रेम की कहानियाँ तो ब्याह की वेदी से गृहस्थ जीवन तक पहुँचते ही पुरानी भी पड़ जाती हैं और लोकमत को माने तो असफल भी हो जाती हैं। इन कहानियों के अलावा कुछ और कहानियाँ भी होती हैं जिनमें प्रेम का सत्व आजीवन बना रहता है, भले ही विवाह के मंत्र नहीं पढ़े जाते लेकिन एक दूसरे के प्रति समर्पित प्रेमी द्वय इसी दुनिया में अलग- अलग या कई मर्तबा एक ही छत के नीचे, एक साथ रहते हुए भी शारीरिक संबंधों से परे रहते हैं। यह आदर्शवादी अवधारणा हमें जैनेन्द्र के उपन्यास “परख” में दिखाई देती है जहाँ कट्टो और सत्यधन एक दूसरे के साथ आत्मिक बंधन में बंधकर समाज सेवा के लिए निकल पड़ते हैं। भारतवर्ष में जब भी प्रेम की बात चलती है , आत्मिक या रूहानी प्रेम को ऊँचा दर्जा दिया जाता है। इसी कारण हमारे पारंपरिक समाज में एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण को बसाए प्रेमी युगल नदी की दो धराओं की दूर दूर या एक तरह से साथ- साथ तो चलते हैं लेकिन आपस में मिलते नहीं हैं और ऐसे प्रेम को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हालांकि इक्कीसवीं सदी में न तो ऐसे प्रेमी मिलते हैं ना ही ऐसी कहानियाँ। आज का मूल्यबोध बिल्कुल अलग किस्म का है जिसमें इस तरह के समर्पण और एकनिष्ठता को बेवकूफी तक कह दिया जाता है। इसके बावजूद उन तमाम प्रेम कथाओं को संभवतः आज का युवा वर्ग उसी चाव के साथ पढ़ता/ सुनता होग जिनके किस्से अब भी इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों या अमिट अक्षरों में दर्ज हैं।

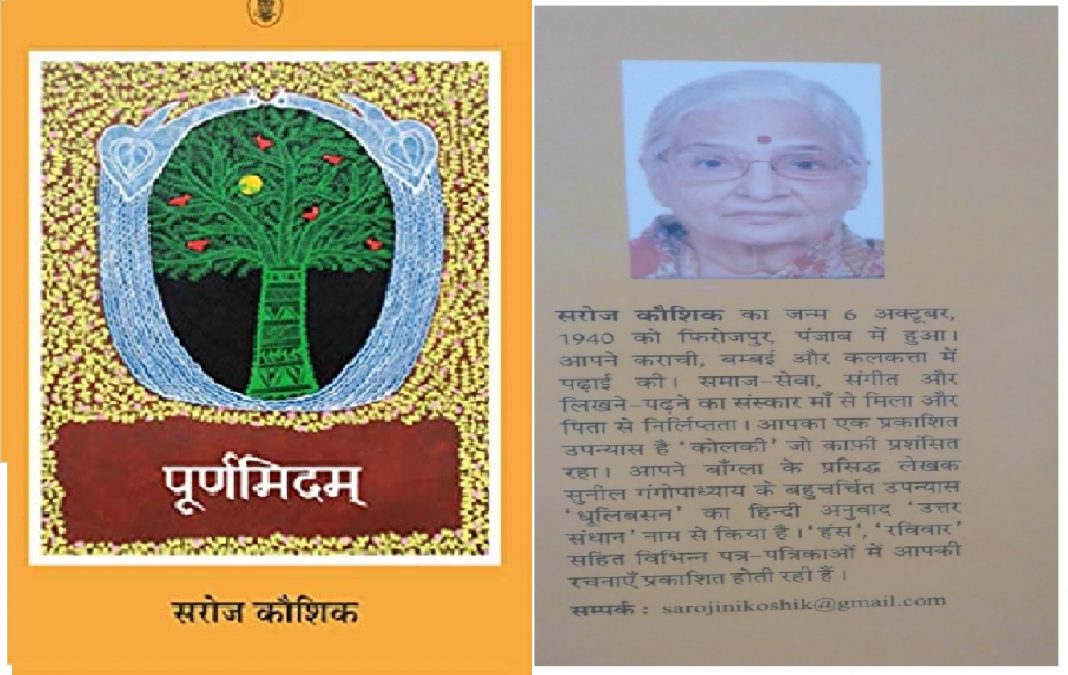

लगातार बिकाऊ और निर्लज्ज दिखावों के बीच कैद होते इस नये जमाने के प्रेम के बीच लेखिका सरोज कौशिक एक बार फिर एक रूहानी प्रेम कहानी लेकर आधुनिक पाठकों के बीच आती हैं जिसे पढ़ते हुए हमें न जाने कितनी अमर प्रेम कहानियाँ बरबस याद आ जाती हैं, वह चाहे भारत की हवाओं में बिखरी हजारों प्रेम कहानियाँ हों या साहित्य की काल्पनिक दुनिया की कहानियाँ अर्थात लहनासिंह -सूबेदारनी, सुधा- चंदन या फिर कट्टो सत्यधन की कथा हो। आलोच्य उपन्यास में आदर्श और समर्पण की परतों में लिपटी ऋचा और वीरेश्वर की भावपूर्ण कथा पिरोई गई है। एक दूसरे को समझने वाले तथा सख्य और स्नेह के बंधन में बंधे, बचपन के साथी बिछड़ने के बाद एक ऐसे मोड़ पर मिलते हैं जहाँ ऋचा का तथाकथित सतीत्व मैला हो चुका था। वह उस मठ की भ्रष्ट दुनिया से निकल भागती है और अपने बचपन की सहेली टुकटुकी और उसके सखा वासु के साथ कोलकाता चली जाती है, जहाँ उसके दामन को दागदार ही नहीं किया गया था, उसकी कोख में एक अनचाहा भ्रूण भी रोप दिया गया था। हालांकि वीरेश्वर हर हाल में उसके साथ चलने को तैयार था लेकिन ऋचा के आत्मसम्मान को यह स्वीकार नहीं था। और उसके बाद की कथा आविवाहित ऋचा द्वारा प्रज्ञा को जन्म देने और एक अकेली माँ के उस संघर्ष की कथा है जहाँ कदम- कदम पर समाज प्रश्नचिह्न की तरह उसके सामने खड़ा ही नहीं होता बल्कि ताने कसने से भी नहीं चूकता। स्कूल में प्रवेश भी तब मिलता है जब बच्चे के पास पिता का नाम हो। होंगी बहुत सी सिने ताराकाए जिन्होंने अपने दम पर “सिंगल मदर” बनने का जोखिम उठाया होगा। साधारण स्त्री के लिए तो यह स्थिति कितनी यंत्रणादायक हो सकती है, ऋचा की कथा उसकी ओर संकेत भर करती है क्योंकि ऋचा भले ही अविवाहित या अकेली माँ थी लेकिन उसके साथ ढाल की तरह मौजूद रहता था, वीरेश्वर, जो पिता के खाने में अपना नाम लिखवाकर ऋचा की मुश्किलों को थोड़ा सा ही सही कम जरूर करता है। वह प्रज्ञा अर्थात पैगी का जैविक पिता भले ही नहीं था लेकिन सही अर्थों में उसका ‘बाबुम’ बनकर समाज के सामने एक अप्रतिम उदाहरण जरूर रखता है। शायद इसीलिए इस उपन्यास का परिवेश भी वायवीय लगता है और इसके पात्र भी अतिमानव क्योंकि आज के स्वार्थी और आत्मकेंद्रित समाज में ऐसे पात्र सहजता से दिखाई नहीं देते और शायद इसीलिए “पूर्णमिदम” के पन्नों से गुजरते हुए इन पात्रों के प्रति मन में श्रद्धामिश्रित आश्चर्य अवश्य जन्म लेता है। लेकिन एक सवाल भी जन्म लेता है कि आखिरकार सरोज कौशिक वीरेंद्र और ऋचा का मिलन क्यों नहीं करवातीं। क्या इसलिए कि तब इनकी दैवीय आभा मद्धिम पड़ जाती। आखिर शरीर से इतना परहेज क्यों, वह भी एक सच्चाई है जिसे नकारना संभव नहीं। इस प्रश्न का एक उत्तर यह हो सकता है कि संभवतः यह उपन्यास निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा को अभिव्यक्ति देने के लिए लिखा गया था, तभी तो ऋचा के इस संकल्प के बावजूद कि वह और वीरेश्वर मिलकर प्रज्ञा का वैवाहिक अनुष्ठान संपन्न करेंगे, ऋचा की मृत्यु के साथ उपन्यास समाप्त हो जाता है। निश्चित तौर पर यह कथा आत्मिक भी है और आध्यात्मिक भी और इसीलिए इस कथा के मुख्य पात्र सांसारिकता के रेशों की बजाय आदर्श की मिट्टी से गढ़े गये हैं। न ऋचा साधारण स्त्री है और न वीरेश्वर, तभी तो ऋचा की जीवन यात्रा प्रेक्षा से आरंभ होकर तितिक्षा से गुजरते हुए मुमुक्षा तक पहुँचकर समाप्त होती है। एक अचल साधिका की भांति ऋचा जीवन की चुनौतियों को तटस्थ भाव से स्वीकारती हुई अपनी तपश्चर्या को जारी ही नहीं रखती बल्कि जीवन का उद्देश्य भी ढ़ूंढ़ लेती है। आम लोगों की आलोचनाओं और कुत्सापूर्ण मन्तव्यों को साहस के साथ दरकिनार करती हुई सार्थक और प्रेरक साहित्य की रचना में लगी रहती है, जिससे समाज के बिखराव को समेटा जा सके, उसे सही दिशा दिखाई जा सके। और इस आध्यात्मिक यात्रा में उसका सखा वीरेश्वर हर कदम पर एक सच्चे साथी और सहायक की तरह साथ खड़ा होता है। संभवतः इसीलिए यहाँ शरीर को दूर रखा गया है क्योंकि साधक शरीर की जरूरतों, उसकी बंदिशों से ऊपर उठकर ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। वस्तुतः ऋचा और वीरेश्वर साधारण नायक नायिका नहीं बल्कि पौराणिक कथाओं के किसी शापग्रस्त यक्ष युगल या देव युगल की तरह वर्णित किए गए हैं जो अपनी शापमुक्ति की प्रतीक्षा में जीवन को एक साधक की तरह साध रहे थे। ऋचा रचनात्मकता और लोकप्रियता के शिखर पर आसीन हो, बेटी को संस्कारित कर, इस साधना को पूरा भी करती है तथा जीवन से मुक्ति पाकर लेखिका के बयान के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति भी करती है और वीरेश्वर उस साधना की पूर्णता या मोक्ष की अवस्था तक पहुँचने तक प्रतीक्षा करता है। दोनों के इस अलौकिक स्वरूप और आत्मिक बंधन को लेखिका भी उभारना चाहती हैं -” ऋचा ऋचा थी- अतुलनीय, अनिंद्य, उसका ह्दय एक छलछलाता हुआ प्रवाह था- प्रेम और निष्ठा के पारदर्शी जल से लबालब। उसकी आत्मा जैसी सहजता, वैसी पवित्रता को आजीवन बनाए रखना सरल नहीं। न वैसा आवेग, न वैसी अकुंठ तत्परता और न दूसरों के प्रति ऐसा निसंकोच स्वीकार, जीवन जीते हुए अक्षुण्ण रखना संभव है। जीवन की यात्रा में अक्सर मन और जीवन के पैर मैले हो जाते हैं..” (पृ.07) लेकिन ऋचा मैली नहीं होती वह स्वचछता और शालीनता की जीवंत प्रतीक बनती है और उसका प्राण सखा है, वीरेश्वर जिससे वह अपना हर क्षण बाँट सकती है।

प्रेम की और बहुत सी कहानियाँ भी इस उपन्यास में संचित हैं। एक तो टुकटुकी का निस्वार्थ प्रेम है जिसके कारण वह न केवल समर्पित भाव से हर कदम पर ऋचा का साथ देती है बल्कि प्रज्ञा का पालन- पोषण भी करती है। प्रेम की एक कथा टुकटुकी और वासु की है जहाँ विश्वास की डोर टूटती है तो सब कुछ बिखर जाता है। हाँ, यह डोर पुन: जुड़ती है और टुकटुकी को अपना मनमीत अर्थात मनेर मानुष शंकर के रूप में मिल ही जाता है। एक प्रेम गौरा का भी है, पहले वीरेश्वर के प्रति और फिर वहाँ से विमुख होकर उसके मन या आकर्षण की डोर जुड़ती है, राशिद के साथ। राशिद जो बंधनों से घबराता है लेकिन इति जैसी न जाने कितनी तितलियों की मदभरे आकर्षक नयनों की कैद में रहना पसंद करता है। उसे प्रेम की कैद तो मंजूर है लेकिन विवाह की बेड़ियाँ अखरती हैं। यह बात और है कि गौरा के धैर्य और समर्पण की डोर में बंधकर या इति की प्रेम को सामाजिक मान्यता देने की मांग से तंग आकर, वह घर वापस लौट आता है। ऋचा की समझाइश के कारण पारंपरिक भारतीय पत्नी की तरह गौरा भी अकुंठ भाव से उसे स्वीकार कर लेती है। कोख में पल रही संतान अर्थात मिन्नी के संतुलित विकास के लिए यह आवश्यक भी था।

एक कथा प्रज्ञा और अपूर्व की भी है जो अपने पालकों का आशीष लेकर जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रज्ञा की पहचान को लेकर संवेदनशील कलाकार अपूर्व के मन में न कोई संदेहजनक प्रश्न है ना ही लज्जाजनित जड़ता। बल्कि वह गौरवमयी माता के रूप में ऋचा को अपने कैनवास पर उकेरता है।

इति एक स्वंतत्र विचारों वाली नारी के रूप में चित्रित है जो जीवन के बंधनों को अस्वीकार करती हुई हर क्षण को जीना चाहती है, वह सामाजिक दृष्टि से उचित है या अनुचित, इसकी उसे परवाह नहीं। लेखिका न तो उसकी आलोचना करती हैं न प्रशंसा बल्कि तटस्थता से उसके व्यक्तित्व को स्वाभाविक रूप से उकेरती हैं। हाँ, वह विभा जैसी स्त्रियों की आलोचना जरूर करती हैं जो स्त्री विमर्श का झंडा थामकर अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए अन्य स्त्रियों का शोषण करती हैं और पुरूषों का भी। स्त्रियों का आदान- प्रदान कर वह अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाती हैं तो पुरूषों की प्रतिभा का दोहन कर अपनी रचनाकार की छवि को चमकाती हैं।

चूंकि ऋचा अपनी सृजनशीलता के बलबूते साहित्य जगत में न केवल पैठ बनाती है बल्कि अपनी रचनाओं से सबको चमत्कृत भी कर देती है इसीलिए साहित्य जगत के जमावड़ों और वहाँ चलने वाली साहित्यिक, गैर- साहित्यिक बहस -मुबाहिसों के कई रोचक प्रसंग उपन्यास में चित्रित हुए है। बहुत से प्रतिष्ठित साहित्यकारों के चेहरे अनायास पहचान में आ जाते हैं वह चाहे देश के हों या शहर के। साहित्य चर्चा के साथ- साथ देश और समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी बेहद स्वाभाविक तौर पर हुई है। मुद्दा स्त्री विमर्श का हो या उसके तहत लेखिकाओं का अपने पुरूष साथियों के चरित्र की बखिया उधेड़ने का, ऋचा को माध्यम बनाकर सरोज कौशिक बेबाकी से इन विषयों पर अपने विचार रखती हैं। इसी तरह धर्म, साम्प्रदायिकता, नक्सलवाद जैसे विषयों पर भी कभी खुलकर तो कभी संकतों में बात करने से सरोज जी को परहेज़ नहीं है। ऋचा द्वारा लंदन प्रवास के दौरान वीरू को लिखे पत्रों में भी जीवन के बहुत से गूढ़ विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। ये पत्र उपन्यास की कथा को थोड़ा बोझिल करते हुए उसके प्रवाह को रुद्ध अवश्य करते हैं लेकिन ऋचा का ही नहीं लेखिका का भी बौद्धिक विमर्श और चिंतन बेहद सुंदर और सधी हुई भाषा में इनमें से झांकता है। ये पत्र और उनसे झांकता चिंतन इस उपन्यास को वैशिष्ट्य प्रदान करता है। धर्म, वेद, काल, मन, साधना आदि विषयों पर किया गया चिंतन उल्लेखनीय है। धर्म को व्याख्यायित करती हुई ऋचा लिखती है -“धर्म को बोझ मत समझो। धर्म बंधन नहीं वह तो मुक्ति की राह दिखाता है। हर क्षण प्रसन्न रखता है। प्रसन्न रहना बंदगी है। स्वर्ग, नरक के चक्कर में न पड़ें। सब कुछ यहीं है।” सीधे- सादे ढंग से जीवन का निचोड़ इसमें मिलता है जिससे साधारण पाठक सहज ही सहमत हो जाता है। इन पत्रों की मुहावरेदार भाषा का एक नमूना देखिए- “खुशियाँ मेहमान हो गई हैं और उलझने कियायेदार।” (पृ. 119)

उपन्यास की पृष्ठभूमि चूंकि बंगाल की है और लेखिका राजस्थानी, अतः दोनों ही भाषाओं अर्थात राजस्थानी और बांग्ला का प्रयोग उपन्यास में हुआ है, हां बांग्ला का प्रयोग अधिक हुआ है क्योंकि टुकटुकी जैसे पात्र बांग्लाभाषी हैं। बहुत से संवाद बांग्ला में ही हैं जिससे उपन्यास की स्थानीयता तो बनी रहती है और विश्वसनीयता भी लेकिन जो पाठक बांग्ला भाषा, साहित्य, इसकी कविताओं और गीतों से परिचित नहीं हैं उनके लिए ये स्थल उतने बोधगम्य नहीं हो पाते। लेखिका को उन वाक्यों के हिंदी अनुवादों को भी शामिल करना चाहिए था। यह पाठकीय आग्रह कोई नया नहीं है, कृष्णा सोबती और रेणु की रचनाओं के संदर्भ में भी ये सवाल उठते रहे हैं। इन सवालों के बावजूद उपन्यास प्रबुद्ध पाठकों को अपने आकर्षक में बांध ही लेता है लेकिन साधारण पाठक जिनका बौद्धिक, सामाजिक या आध्यात्मिक बहस से कोई लेना देना नहीं है और जो मात्र समय काटने या मन बहलाने के लिए उपन्यासों की दुनिया में आता है, उसे जरूर इस उपन्यास मे कोई खास रस नहीं मिलेगा। लेकिन सह्दय पाठक निस्संदेह इससे लाभान्वित भी होंगे, रससिक्त और अनुप्राणित भी।

पूर्णमिदम् (उपन्यास), सरोज कौशिक, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, पहला संस्करण : 2019, मूल्य : 295/-

गीता दूबे, पूजा अपार्टमेंट, फ्लैट नं ए 3, द्वितीय तल, 58 ए/1 प्रिंस गुलाम हुसैन शाह रोड, यादवपुर, कोलकाता-700032, मोबाइल- 9883224359, मेल – [email protected]