जब हमारा देश परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, घायल था, जब हमारी इच्छाओं का संचालन विदेशी शासक कर रहे थे और हमारी अपार धन – संपदा को लूट–लूट कर सात समुंदर पार ले जा रहे थे, तब कितने ही वीर बलिदानियों ने उन विदेशी शक्तियों तथा अत्याचारियों को ललकारा और अपने प्राणों की आहुति दे दी। परंतु फिर भी उनके नाम को इतिहास के पन्ने से मिटाये जाने के यत्न हुए, उनके यादों को भुला देने की कोशिश की गई। लेकिन आज की युवा पीढ़ी ने स्वतंत्र भारत का नया इतिहास लिखना प्रारंभ किया है, जिसमें उन सच्चाइयों का वर्णन भी है जिसे झूठ की परतों के नीचे अबतक छिपाकर रखा गया था। समय के निष्पक्ष हाथों ने उन सच्चाइयों को ढूंढ निकाला है। उन्हें प्रकाश में लाने के प्रयत्न होने लगे हैं। उस नए इतिहास के एक स्वर्णिम अध्याय का ही नाम है “स्वातंत्र्यवीर सावरकर“।

एक किशोर बालक माँ दुर्गा के समक्ष प्रण करता है, “माता महिषासुर मर्दिनी तेरे पावन चरणों की सौगंध खाकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने देश की स्वतंत्रता पुनः प्राप्त करूँगा, और इसके लिये सशस्त्र क्रांति की पताका भी फहराउंगा। यदि इसमें मैं सफल हुआ तो छत्रपति शिवाजी महाराज की भांति स्वराज स्थापित करूँगा और तेरे मस्तक पर स्वतंत्रता का अभिषेक करूँगा। माँ मुझे शक्ति दो!”

विनायक सावरकर का जन्म महाराष्ट्र (उस समय, ‘बॉम्बे प्रेसिडेन्सी’) में नासिक के निकट भागुर गाँव में चितपावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम राधाबाई तथा पिता का नाम दामोदर पन्त सावरकर था। इनके दो भाई गणेश (बाबाराव) व नारायण दामोदर सावरकर तथा एक बहन नैनाबाई थीं। विनायक का परिवार एक आदर्श राष्ट्रवादी परिवार था। तीनों भाई स्वत्रंता सेनानी थे तथा इनकी पत्नी और भाभी का भी इस संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा है।

बाल गंगाधर तिलक के लेख पढ़कर प्रेरित नवयुवक विनायक ने “अभिनव भारत” जैसे क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य समय पड़ने पर सशस्त्र क्रांति के जरिए स्वतंत्रता हासिल करना था। इसी के साथ उन्होंने ‘मित्र मेला’ नाम की एक गुप्त संस्था भी बनाई। अंग्रेजों ने अपनी कुत्सिक मानसिकता का परिचय देते हुए 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। सावरकर ने लोगों को जागरूक कर ‘स्वदेशी‘ के नारे को प्रबलता प्रदान की। इस आंदोलन में पुणे में जनता ने विदेशी कपड़ों की होली जलायी गयी, अंग्रेजों द्वारा निर्मित प्रत्येक वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया गया। सावरकर के नेतृत्व में ही भारतवर्ष में ऐसा पहली बार हुआ। तिलक जी के अनुमोदन पर १९०६ में उन्हें श्यामजी कृष्ण वर्मा के माध्यम से छात्रवृत्ति मिली और वे कानून की पढ़ाई करने गोरों के गढ़ लंदन जा पहुंचे। वकालत की पढ़ाई लंदन में पूरी करने वाले वीर सावरकर पहले भारतीय थे।

मात्र 23 वर्ष की आयु में उन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी की 1500 से अधिक किताबों को पढ़ लिया था। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण ब्रिटिश सरकार ने उनपर लाइब्रेरी में जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। वकालत की पढ़ाई के बाद डिग्री के लिए जब उन्हें लंदन के विश्वविद्यालय में ब्रिटिश राज भक्ति की शपथ लेने को कहा गया तब उन्होंने इससे साफ इंकार कर दिया जिसके चलते उन्हें वकालत की डिग्री नहीं दी गई। सावरकर इटली के स्वतन्त्रता सेनानी ‘जोजेफ मैजिनी और गैरीबाल्डी’ के विचारों से बहुत प्रभावित थे और देश के लिए उनके आदर्शों के प्रशंसक थे। इसलिए इंग्लैंड में लिखी उनकी पहली पुस्तक ‘मैजिनी की आत्मकथा’ का ही मराठी रूपान्तर था जिसने देशवासियों में तहलका मचा दिया था। इस पुस्तक के कुछ अंश इस प्रकार थे – ‘‘कोई भी राष्ट्र कदापि नहीं मरता। परमात्मा ने मानव को स्वतन्त्र रहने के लिए उत्पन्न किया है। जब दृढ़ संकल्प लोगे तभी तुम्हारा देश भी स्वतन्त्र हो जायेगा।’’

भारत में इसके प्रकाशन के लिए पर्याप्त धनराशि जुटाने में बाबाराव असफल हो गए तब क्रांति की देवियों ने, उनकी पत्नी और सावरकर की पत्नी ने अपने गहने बेच कर धन इकट्ठा करने में सहायता की। अंग्रेजों को जब इस पुस्तक का पता चला तो उन्होंने इसके प्रकाशन को बीच में ही बंद करवा कर पुस्तक भी जब्त कर ली। इस कलम के सिपाही से अंग्रेज़ी हुकूमत इतनी आक्रान्तित थी कि इनके द्वारा लिखित 1857 की क्रांति पर आधारित पुस्तक ‘1857 का सम्पूर्ण सत्य’ को प्रकाशित होने से पूर्व ही प्रतिबन्धित कर दिया। विश्व इतिहास में किसी लेखक के साथ ऐसा पहली बार हुआ था। इस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद श्री वी0 वी0एस0 अय्यर एवं बैरिस्टर फड़के द्वारा किया गया और अथक प्रयास के बाद हालैंड में इस पुस्तक का प्रथम अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हो पाया। तदुपरान्त 1909 में इस पुस्तक का प्रकाशन फ्रांस से हुआ। सारे विश्व में स्वतन्त्रता-प्रेमियों ने इस पुस्तक की सराहना की और भारत के क्रांतिकारियों के लिए तो यह भगवद्गीता की तरह पवित्र धरोहर बन गई। इसी पुस्तक का तृतीय संस्करण अमर शहीद सरदार भगत सिंह ने 1929 में गुप्त रूप से कराया। विदित हो कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के मलाया पहुँचने पर उनके हाथ में भी इस पुस्तक की एक पांडुलिपि थी। मगर इस ग्रंथ का मूल मराठी संस्करण 1936 में वीर सावरकर के साहित्य से प्रतिबन्ध उठा लेने के बाद ही प्रकाशित हो सका।

लंदन में उनका निवास ‘इंडिया हाउस‘ में हुआ। वे यहाँ रहकर इंग्लैंड और भारत में रह रहे क्रांतिकारियों का मार्गदर्शन किया करते थे। उन्होंने लंदन पहुंचते ही हिन्दुस्तानी छात्रों से सम्पर्क साधना शुरू कर दिया था। लाला हरदयाल और मदन लाल ढ़ींगरा के अलावा वी.वी.एस. अय्यर, डब्लू.बी.फड़के, सुखसागर दत्त, पाण्डुरंग बापट, निरंजन पाल, आशिफ अली, एम.पी.टी. आचार्य, नहुक चतुर्भुज, सिकन्दर हयात, ज्ञानचन्द वर्मा, विरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय, हेमचन्द दास आदि युवा उनके साथी बन गए। इन युवा हिन्दुस्तानियों को अपने जोशिले भाषणों और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतन से प्रेरित कर उन्हें क्रांतिकारी पथ पर अग्रसर करने के प्रयास में सावरकर कामयाब रहे।

इसी बीच सावरकर ने अपने एक साथी बापट को रूसी क्रांतिकारी से बम बनाने की विधि सीखने के लिए प्रेरित किया। काफी प्रयासों के बाद बापट अपने जानकार रूसी क्रांतिकारी से बम बनाने का मैनुअल हासिल करने में कामयाब हो गए। सावरकर ने इस मैनुअल को पुस्तक रूप में प्रकाशित करवाकर भारत के क्रांतिकारियों तक पहुंचावाई, ताकि देशभर में एक साथ बम विस्फोट करके अंग्रेजी शासन का तख्ता पलट किया जा सके। बड़ी ही सावधानी से उन्होंने पिस्तौल भी भेजवायी।

22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में ’अन्तर्राष्ट्रीय समाज संघ’ की बैठक आयोजित हुई जिसने सावरकर के परामर्श से ‘मादाम कामा’ एवं ‘सरदार सिंह राणा’ को वहाँ भेजा गया। ‘मादाम कामा’ ने वहाँ जाकर भारतीय ध्वज हाथों में उठाते हुए गरज कर कहा – ‘‘यह भारतीय स्वतन्त्रता का ध्वज है। शहीदों के रक्त से सिंचित हो यह और भी पावन हो गया है। मैं आप सभी स्वतन्त्रता-प्रेमियों को आह्वान करती हूँ कि आप सब उठ कर इस भारतीय ध्वज को सम्मान दें।’’ इस ध्वज में सभी आठ प्रान्तों के प्रतीक कमल पुष्प, सूर्य, चांद और बीच में ‘वन्देमातरम’ अंकित था और सावरकर ने स्वयं इसे बनाया था।

सावरकर सचमुच ऐसी धातु से बने हुए थे जो तपाने पर और भी निखरने लगता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में और भी अधिक उत्साह से जूझने के लिए तत्पर होता है। जब वे लन्दन में थे तो भारत में उनके परिवार पर जुल्मों का दौर जारी हो चुका था। उनके 8 वर्षीय पुत्र प्रभाकर की मौत हो गई थी। देशभक्ति की कविताएं प्रकाशित करवाने और अंग्रेजी सरकार के विरूद्ध जन-विद्रोह भड़काने के आरोप में उनके बड़े भाई को गिरफ्तार कर अण्डमान जेल भेज दिया गया था। नासिक जैक्सन हत्या केस में सावरकर के साथियों को पकड़ लिया गया था और उन्हें फांसी पर लटकाने की तैयारी की जा रही थी। सावरकर की भाभी व पत्नी को अंग्रेजी सरकार ने बेघर कर दिया था। अंग्रेजी सरकार ने लन्दन और हिन्दुस्तान में दोनों जगह सावरकर की गिरफ्तारी के वारन्ट भी जारी कर दिए। इसके बावजूद सावरकर ने स्वदेश लौटने का संकल्प लिया।

श्रीमदन लाल ढ़ींगरा ने सावरकर से पूछा था, “व्यक्ति बलिदान के लिए कब तैयार होता है?” सावरकर ने उत्तर दिया, “जब वो अपने विवेक से प्रेरित होकर दृढ़ निश्चय कर लेता है तभी !” उनके इन्हीं वचनों से प्रेरित होकर 1 जुलाई 1909 को लन्दन के इम्पीरियल-इंस्टिच्यूट के जहाँगीर हाॅल में मदनलाल ढींगरा ने कर्जन वायली नामक एक अंग्रेज अधिकारी की गोली मार कर हत्या कर दी। अंग्रेजी सरकार बौखला उठी। 17 अगस्त 1909 को मदनलाल ढींगरा को फाँसी पर लटका दिया गया। उनके अन्तिम शब्द थे, ‘‘ईश्वर से मेरी अन्तिम प्रार्थना है कि मैं तब तक उसी भारत माता के लिए जन्मता और पुनः मरता रहूँ जब तक यह स्वतन्त्र न हो जाये।’’ उधर कुछ भारतीय नेताओं ने कैकस्टन हॉल में बैठक बुलाकर ढ़ींगरा के खिलाफ सर्वसम्मति से निन्दा प्रस्ताव पास करने की घोषणा की। इस बैठक में पहुंचकर वीर सावरकर ने ढ़ींगरा के पक्ष की जबरदस्त पैरवी की और उनके खिलाफ निन्दा प्रस्ताव पास नहीं होने दिया। इधर भारत में सावरकर के छोटे भाई श्री नारायण को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सावरकर ने इस समाचार को सुनकर गर्व से कहा- “इससे ज्यादा गौरव की बात और क्या होगी कि हम तीनों भाई ही स्वातन्त्रय लक्ष्मी की आराधना में लीन हैं।“

जब वीर सावरकर 13 मई, 1910 की रात्रि को पैरिस से लन्दन पहुंचे तो स्टेशन पर ही पुलिस ने उन्हें तुरन्त गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उनके मुकदमे को भारत में शिफ्ट कर दिया। जब सावरकर को 8 जुलाई, 1910 को एस.एस. मोरिया नामक समुद्री जहाज से भारत लाया जा रहा था तो वे रास्ते में जहाज के सीवर के रास्ते से समुद्र में कूद पड़े और गोरे अधिकारियों की गोलियों की बौछार के बीच वे फ्रांस के दक्षिणी सागरतट पर पहुँच ही गये, मगर फ्रांस के सिपाहियों ने उन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया।

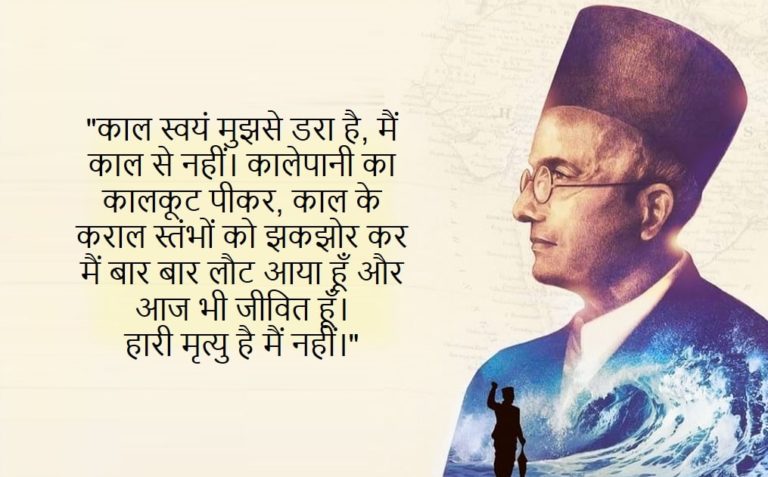

उन्हें बम्बई लाया गया। यहाँ पर तीन जजों की विशेष अदालत गठित की गई। इसमें अपराधी की पक्ष जानने का कोई प्रावधान नहीं था। इस अदालत में सावरकर को ब्रिटिश साम्राज्य के विरूद्ध शस्त्र बनाने की विधि की पुस्तक प्रकाशित करवाने का दोषी ठहराकर 24 दिसम्बर 1910 को 25 साल कठोर काला पानी की सजा सुनाई। इसके साथ ही दूसरे मुकदमें में नासिक के कलक्टर मिस्टर जैक्सन की हत्या के लिए साथियों को भड़काने का आरोपी ठहराकर अलग से 25 साल के काला पानी की सजा सुनाई गई। इस तरह सावरकर को दो अलग-अलग मुकदमों में दोषी ठहराकर दो-दो आजन्मों के कारावासों की सजा के रूप में कुल 50 साल काले पानी की सजा सुनाई गई। ऐसा अनूठा मामला विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ, जब किसी को इस तरह की सजा दी गई।

7 अप्रैल 1911 को उन्हें अण्डमान भेज दिया गया। उन्होंने दस वर्ष अंडमान की सेल्युलर जेल में बिताए। इस दौरान उन्हें जेलर डेविड बेरी के कहर का सामना करना पड़ा क्योंकि सरकार ने उन्हें खतरनाक कैदी का बिल्ला पहनाया था। इस जेल के हर सेल का आकार 4.5 m×2.7m था। यहाँ से कोई भाग नहीं सकता था क्योंकि इस जेल के चारों तरफ पानी ही पानी है।

यहाँ भयंकर अमानवीय यातनाएं दी जाती थीं जैसे – कोल्हू में बैल की तरह जुत कर रोज़ाना 30 पौंड तेल निकलवाना, घड़ी की भांति घंटों दीवार में टांग देना, कई सप्ताह तक हथकड़ी पहनकर खड़े रहकर बागवानी, गरी सुखाने, रस्सी बनाने, नारियल की जटा तैयार करने, कालीन बनाने, तौलिया बुनने का काम,एकांत काल कोठरी में कैद करना, पीने को स्वच्छ जल उपलब्ध ना करना, सड़े–गले भोजन परोसना आदि। ये यातनाएं इतनी भयावह थी कि कैदी को मानसिक और शारीरिक रूप से अपाहिज बनाने में सक्षम थी। इन सबके विरूद्ध कैदियों के साथ मिलकर सावरकर ने भूख हड़ताल की और किसी प्रकार पत्र के जरिए कमिश्नर को अण्डमान जेल में कैदियों पर हो रहे अत्याचारों से अवगत करवाया। परिणामस्वरूप कार्यवाही हुई और जेलर डेविड को वहां से हटा दिया गया। इसके साथ ही कैदियों की सभी शर्तों को भी मान लिया गया। परंतु असहनीय प्रताड़नाओं को सहते हुए क्रांतिकारी इंदुभूषण ने आत्महत्या कर ली और महीने भर भूख हड़ताल के कारण 16 वर्षीय नानी गोपाल ने भी दम तोड़ दिया।

इस अण्डमान जेल में सावरकर की काव्य-प्रतिभा और निखर उठी। उन्होंने करीब दस हजार काव्य पंक्तियों की यहाँ रचना की। देशभर में सावरकर की रिहाई के लिए भारी आन्दोलन चला और उनकी रिहाई के मांग पत्र पर 75000 लोगों ने हस्ताक्षर किए। वर्ष 1921 में देशभर में भारी जन-आक्रोश के चलते उन्हें अण्डमान से वापस भारत भेजा गया और रत्नागिरी सैन्ट्रल जेल में रखा गया। इस जेल में वे तीन वर्ष तक रहे। जेल में रहते हुए उन्होंने ‘हिन्दुत्व’ पर शोध ग्रन्थ तैयार किया। उनके विचार में हिंदुत्व की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, “हिन्दू हमारा नाम है और हिंदुस्तान हमारी मातृभूमि है, सभी हिन्दू एक हैं, हमारा राष्ट्र एक है। एक राष्ट्र, एक जाति और एक संस्कृति के आधार पर ही हम हिंदुओं की एकता आधारित है। वे सभी व्यक्ति हिन्दू हैं जो हिमालय से समुद्र तक इस समग्र देश को अपनी पितृभूमि के रूप में मान्यता देकर वंदना करते हैं। जिसकी धमनियों में उस महान जाति का रक्त प्रवाहित हो रहा है जिसका मूल सर्वप्रथम सप्त सिन्धुओं में परिलक्षित होता रहा है और जो विश्व में हिन्दू नाम से सुविख्यात है। हमारा कर्त्तव्य है कि हम देश में रहने वाले हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों में यह पवित्र भाव जागृत कर सकें कि हम सब सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं और उसके बाद कुछ और।“

देशभर में सावरकर की रिहाई को लेकर चले आंदोलनों के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें इन शर्तों के साथ रिहा कर दिया कि वे न तो रत्नागिरी से बाहर जाएंगे और न ही किसी तरह की राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेंगे। जेल से रिहा होने के बाद देश के बड़े-बड़े नेता और यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी उनसे मिलने आए और उनकी देश-भक्ति की मुक्त-कंठों से प्रशंसा की। किन्तु दोनों के विचारों में जीवन-पर्यन्त अन्तर बना रहा। मार्च, 1925 में उनसे मिलने डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार पहुंचे और 22 जून, 1940 को नेताजी सुभाषचन्द्र बोस उनसे मिलने आए।

देश की आजादी के सम्बन्ध में दोनों महान् नेताओं में विशद चर्चा हुई। सावरकर ने जापान से आये क्रन्तिकारी रास बिहारी बोस के पत्र की भी चर्चा की। सावरकर हिन्दू नवयुवकों से अंग्रेज़ी सेना में भर्ती होने को इसलिए कहते थे, ताकि अवसर आने पर जब हाथ में बंदूकें होंगी तब उसकी नोक किस दिशा में मोड़नी है वो यह भी सोच लेंगे। वे सभी विद्यालयों/महाविद्यालयों में सैनिक शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। सावरकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सशक्त क्रान्ति का प्रयास किये बिना अब भारत को स्वतन्त्र नहीं कराया जा सकता। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर नेताजी जर्मनी होते हुए सिंगापुर पहुँच गये और वहीं पर ‘आजाद हिन्द सेना’ की स्थापना की। सिंगापुर रेडियो पर नेताजी ने कहा था कि, “भारत के सभी नेताओं में केवल सावरकर ही दूरद्रष्टा हैं।“

अन्त में श्री जमुनादास मेहता के प्रयास से 10 मई 1937 को रत्नागिरी की नजरबन्दी से वीर सावरकर को मुक्ति मिली तथा 27 वर्षों का वनवास काटकर अब वे पूर्णतः स्वतंत्र थे। वे छुआछूत, जात पात के सख़्त विरोधी थे। फरवरी, 1931 में वीर सावरकर के प्रयासों से बम्बई में पतित पावन मन्दिर की स्थापना हुई। यह मन्दिर हर जाति, धर्म व वर्ग के लोगों के लिए खुला रहता था। सावरकर ने देश से जातिपाति, धर्म-मजहब के भेदभाव मिटाने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता आन्दोलन चलाए। देशभक्तों के अटूट स्वतंत्रता संघर्ष की बदौलत 15 अगस्त, 1947 को देश को आजादी नसीब हुई। लेकिन, देश का विभाजन हो गया। सावरकर इस विनाशकारी विभाजन के बिल्कुल विरूद्ध थे। वे लाख प्रयास करने के बावजूद भी इस विभाजन की त्रासदी को रोक नहीं पाए।

वीर सावरकर एक महान क्रांतिकारी के साथ-साथ प्रखर वक्ता, दूरदृष्टा, भाषाविद, कवि, लेखक, कूटनीतिक, राजनेता, इतिहासकार और समाज सुधारक भी थे। वीर सावरकर ने अपने जीवनकाल में ‘भारतीय स्वातांत्रय युद्ध’, ‘मेरा आजीवन कारावास’, ‘अण्डमान की प्रतिध्वनियां’, ‘हिन्दुत्व’, ‘द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेस-1857’ जैसी कालजयी पुस्तकों की रचनाएं कीं। वीर सावरकर हिन्दू संगठनों के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे और कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों में मुख्य वक्ता भी बने। 8 अक्तूबर, 1959 को उन्हें पुणे विश्वविद्यालय ने डी.लिट. की उपाधि से नवाजा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेई वीर सावरकर के संदर्भ में लिखते हैं – “सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार।“

26 फरवरी, 1966 के दिन मुम्बई में प्रातः दस बजे, क्रांतिकारियों के सिरमौर वीर सावरकर ने नश्वर संसार को हमेशा के लिए त्याग दिया। इन्होंने जीवन भर देश की आजादी और उसके उत्थान के लिए अटूट संघर्ष किया और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस वीर अमर होतात्मा का यह राष्ट्र सदैव ऋणी रहेगा।

(लेखिका विवेकानंद केंद्र के पश्चिम बंग प्रान्त में विभाग युवा प्रमुख हैं और कलकत्ता विश्वविद्यालय की शोधार्थी भी।)