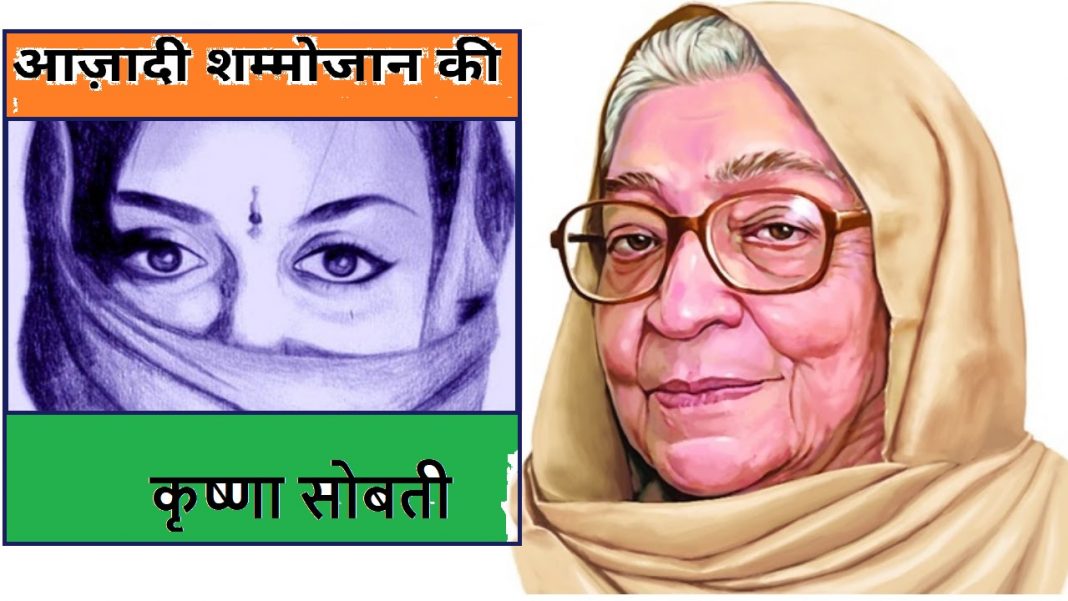

लेखिका: कृष्णा सोबती

तिरंगों की छाया में शुभ्रवसना नगरी मुस्करा उठी।दीपमालाओं से अंधेरे ख़ामोश आंगनों की सीमाएं भी जगमगा उठीं।आज आज़ादी का त्यौहार था।कोटि-कोटि जन उल्लास में झूमते हुए राजमार्ग पर बिखर गए. घर-बाहर सजे, बाज़ार सजे और सज गईं रूप की वे दुकानें, जहां रूप रोज़-रोज़ इस्तेमाल होकर बासी और श्रीहीन हो जाती हैं।

शम्मोबीवी ने अपनी रूखी-सी कलाई पर पड़ी पीतल और कांच की चूड़ियों को झनकार कर किसी टूटे हुए अलसाए भाव से अंगड़ाई ली।सस्ती-सी रेशमी सलवार पर गहरे गुलाबी रंग की कमीज़ और कमीज़ में लिपटी हुई थकी-टूटी देह और देह के भार से अकड़ी हुए, एक औरत की हड्डियां जैसे चरमरा उठी।दरवाज़े पर लगी रंग-बिरंगी मोतियों की झालर कोठों पर से आती हुई फीकी हवा से ज़रा हिलकर मौन हो गई।कोने पर पड़ी मेज पर नीले से फूलदान में कई दिनों के मुरझाए फूल सलवटों से भरी मैली शय्या को देखकर संकोच में डूब गए. मगर शम्मोबीवी के लिए यह सब कुछ नया नहीं।संकोच में डूबे हुए फूलों पर उसकी नज़र नहीं जाती। उनसे कहीं अधिक वह स्वयं उस गर्त में डूबी है, जहां संकोच अर्थहीन हो जाता है।सालों पुराने इस पानदान में से पान लगाकर चबाते-चबाते उसे यह सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि पान का रस चूस लेने पर पीकदान में थूकने की आदत क्यों बेमतलब नहीं?

और आज शम्मोबीवी जानती है कि आज़ादी का दिन है।जिन कोठों पर बैठकर वह राहगीरों को निमन्त्रण दिया करती है, उन्हीं पर आज तिरंगी झण्डियां लगाई जाएगी। ‘भूरे-भूरे’ उसने आवाज़ लगाई।शम्मोजान की सीढ़ियों पर बैठा भूरा किसी नौजवान छोकरे को हाथ के इशारे से शम्मो के शरीर का नाप बतलाते हुए ऊपर आ पहुंचा और बोला,‘हां, बाई आज झण्डियां लोगी न?’

‘रौशनी भी करनी है भूरे।’

‘ज़रूर, बाई! लीलो, चम्पा, बन्नो सबके कोठे सज चुके हैं।’ और भूरे ने अपनी सुरमा-लगी तीखी आंखों से एक बार शम्मोजान को सिर से पांव तक देखकर उसके गले के नीचे लगे सोने के बटनों पर अपनी नज़र टिका दी।

शम्मोजान ने उस टकटकी को समझते हुए भी उसे अनदेखा करके कहा,‘‘ज़रा जल्दी करना भूरे, फिर लोग आ जाएंगे।’’

भूरे ने अनमने भाव से झण्डियां लगानी शुरू की।पतले-पतले पतंग के काग़ज़ों की-सी आवाज़ शम्मोजान अंदर बैठी सुन रही है. उसके पोले पड़े दांत सुपारी चबाते जा रहे हैं. सामने-वाले कमरे से मुन्नीजान निकल आई और बोली,‘कहो बहन, क्या हो रहा है; आज तो पूरा बाज़ार सजा है।’

हां मुन्नी,‘आज तो शहर-भर में रौशनी है।’

बीच में ही बात काटते हुए मुन्नीजान ने अपने कर्कश और फटे से स्वर में कहा,‘लेकिन यह क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है?’ और यह सवाल करते हुए अपना महीन दुपट्टा मैले-से गावत किए पर फेंक मुन्नीजान चारपाई पर लुढ़क गई। उसके तलवों पर बदरंग-सी मेहंदी लगी थी।

शम्मोजान ने कहा,‘आज आज़ादी का दिन है मुन्नी।’

‘दिन नहीं, रात कहो, रात।’

मुन्नी ने ऐसे चीख कर कहा, मानों कहीं पड़ी हुई दरारों से फूटकर उसकी आवाज़ बाहर निकल आना चाहती हो और वह अपने पपड़ी-जमे होठों को फैलाकर हंस पड़ी।

शम्मोजान ने सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा,‘मुन्नी, कहते हैं, आज लोगों को आज़ादी मिल रही है, जलूस निकल रहे हैं, जलसे हो रहे है।’

मुन्नी ने अपनी कसी और तंग कमीज में से ज़रा लम्बी सांस लेकर कहा,‘क्या कहा, आज़ादी? लोगों को आज मिल रही है आज़ादी! आज़ादी तो हमारे पास है. हम-सा आज़ाद कौन होगा, शम्मोजान?’और हा-हा अट्टहास कर गुलाबी रंग से लिपी-पुती नारी-देह लट्ठे की मैली चादर पर फैल गई।

शम्मोजान कब तक वहां बैठी रही, मुन्नी को कोई ख़बर नहीं।बेख़बर सोची पड़ी मुन्नी के अंग-प्रत्यंग की थकान को शम्मो समझ रही है। अपने अन्दर ढंके परदों को उघाड़कर अगर वह भी देखे, तो एक टूटी आहत छाया उसकी उनींदी आंखों में झलक जाएगी।सालों बीते जब शम्मोजान लाज-शर्म छोड़कर पहली बार इन दीवारों के अन्दर बैठकर मुस्करा दी थी कि अब वह आज़ाद है। जिस आज़ादी को अभी-अभी मुन्नी ने अपनी बेसुरी आवाज़ में याद किया था, वह आज कितनी विकृत और कितनी कुरूप हो चुकी है, यह आज उसे भूला नहीं।

रात काफ़ी हो चुकी. बाहर रौशनी अधिक है, पर बाज़ार मन्दा है।ग्राहक बड़ी-बड़ी इमारतों पर लगी रौशनी देखने में व्यस्त है।कितनी ही बाइयां तिरंगों से सजे अपने कोठों पर खड़ी-खड़ी उन बाहों की प्रतीक्षा कर रही हैं, जो अधिक नहीं, तो आज की रात तो उन्हें बांध सकें. वे जानती है कि यह रोज़-रोज़ का टूटना, जुड़ना और छूटना… वर्षों से बस एक ही काम! अगर किसी दिन उस पर विराम आ गया तो शिथिल हो गए हाथों पैरों में धीमे-धीमे बहता रक्त एकबारगी जम जाएगा।

शम्मोजान देखती है कि मुन्नी आज जिस आज़ादी की बात सोचकर गहरी नींद में सो गई है, उससे उठकर क्या वह फिर अपनी मलिन आंखों को कज़रारा करेगी, क्या वह अपने बालों को मोतियों से संवारकर छज्जे पर जा खड़ी होगी? शम्मो को मुन्नी के लिए इसमें शक है, अपने लिए नहीं. वह तो अभी जग रही है, सोई नहीं है. वह जो कुछ है, अपने आम से भूली हुई नहीं है. लेकिन भूलना क्या, उसे तो याद करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती. यह ठीक है कि उसे अभी ज़िंदगी काटनी है, अपने को बेचना नहीं, ख़रीदना है, ऐसे दामों में जिन्हें वह क्या, उसके कुल के वे सब देवी-देवता भी न चुका पाएंगे, जिनके द्वार पर उसने नहीं, तो उसके पूर्वजनों ने नाक रगड़कर वह वरदान प्राप्त किया होगा।मगर वह सब कुछ क्यों दुहराए?

मुन्नीजान को उसी बेहोशी में छोड़ शम्मोजान कोठे पर आ खड़ी हुई। उसी समय भूरे ने अपने गलीज-से स्वर में कहा,‘बाहर, चलो, आज अच्छी चीज़ लाया हूं।’

एक लम्बी ‘हूं’ के बाद क्षण-भर विराम लेकर शम्मो ने एक बार अटकी-सी नज़र से आज़ादी के चिरागों को देखा, हवा में खड़खड़ाती उन झण्डियों को देखा और फिर अपने सधे-सधाए क़दम उठाकर कमरे की ओर चल पड़ी।

बाहर झण्डे हवा में लहरा रहे थे, चिराग हल्के-हल्के जल रहे थे, लोग आज़ादी से गले मिल रहे थे और अन्दर शम्मोजान अपनी पुरानी आज़ादी बांट रही थी, जो उसके पास शायद अभी भी बहुत थी… बहुत थी।

(साभार – फेमिना)